СОСЛАНБЕК ТАВАСИЕВ

СОСЛАНБЕК ТАВАСИЕВ

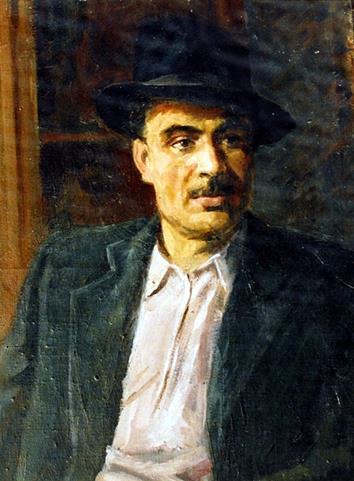

…Впервые Сосланбека Тавасиева я увидел по случаю празднования открытия памятника Коста Хетагурову. Этот памятник знает вся Осетия — по соседству с ним в большом городском сквере расположен осетинский драматический театр, рядом — другой культурный центр, музыкальное училище, где учился известный всему миру маэстро Валерий Гергиев, имя которого оно носит сегодня.

Помню, территория вокруг памятника была заполнена народом, лица у всех были как-то особенно взволнованы и счастливы. Как обычно, были торжественные выступления официальных лиц с поздравлениями автору памятника. Затем слово было предоставлено самому автору — Сосланбеку Тавасиеву. Он уже тогда был немолодым человеком, о чем говорили его заметная седина под традиционным черным беретом художника и степенная поступь. Он поблагодарил всех и сказал очень короткую, но эмоциональную речь о своей любви к великому поэту и осетинскому народу. Потом сдернул покрывало с памятника, и перед всеми предстала величественная фигура поэта во весь рост на высоком мраморном пьедестале. На миг толпа стихла, а потом взорвалась аплодисментами и словами благодарности в адрес скульптора, который, в свою очередь, не скрывал, как он счастлив, улыбаясь и пожимая всем руки.

Коллеги скульптора имеют разные мнения о памятнике поэту. Одни видят в нем больше воина, а не поэта, другие находят его больше поэтом, чем воином. Я же вижу на редкость удачное и сбалансированное содержание в образе Коста и поэта и воина, но все же больше первого. А то, что он был в своем роде воином, рискуя жизнью за и во имя своего народа больше, чем иной на войне — бесспорно, потому как подвергал себя постоянному риску своими поступками и свободомыслием, что подтверждает его жизнь.

…Со дня открытия памятника Коста Хетагурову прошло немало лет, когда я уже на правах земляка и журналиста спросил разрешения Тавасиева для встречи с ним по заданию журнала «Литературная Осетия». Редакция поручила мне сделать расширенный творческий портрет скульптора. Было это где-то в 1970 году. Помню, компанию мне составила признанная красавица среди всего осетинского студенчества в Москве Инвета Моргоева, студентка актерского факультета театрального института имени Щепкина. Зная о моем желании написать очерк, она решила воспользоваться этим, чтоб познакомиться с известным скульптором, работы которого ей очень нравились.

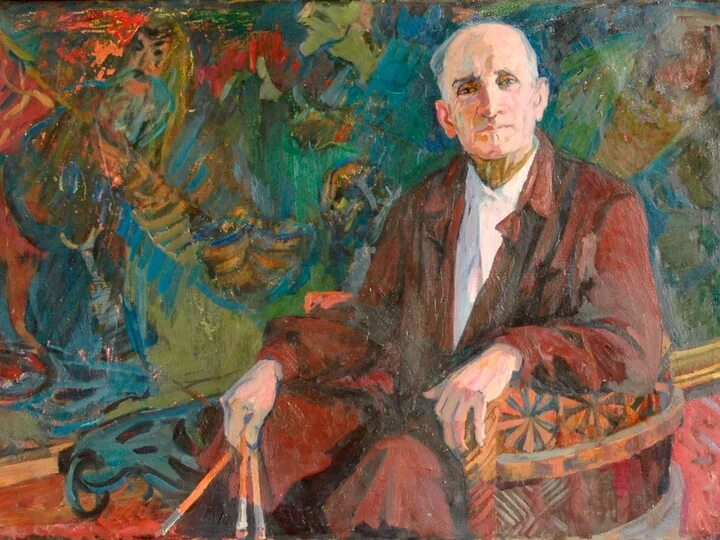

И вот мы на Верхней Масловке у парадного здания в пять этажей с необычно большими проемами окон по всему первому этажу. На наш звонок дверь нам открыл сам скульптор. Конечно, время никого не щадит. Он был все в том же берете, или другом, но таком же, и хотя сохранил стать и необычную мощь для своих лет, было видно, что это уже не тот Тавасиев, что на открытии памятника. Вблизи он мне напомнил образ одного из скифов, изображенных на старинных барельефах. Особенно когда он рубил резцом камень. Похоже было, что он сражается с противником, точно разя резцом глыбу. Потом, делая паузу, опустившись в плетеное кресло, покрытое старым пледом, он уходил в воспоминания.

Проникнувшись большой симпатией к скульптору, Инвета Моргоева всякий раз просила составить компанию для визита к нему. «Какой чудный старик, — восхищалась скульптором с присущей ей эмоциональностью Инвета. — Гениальный... Я бы сняла его в фильме, редкий типаж... Столько мужества! Благородства!»

Конечно, жизнь этого человека достойна серьезного романа и могла бы послужить образцом цельности — в убеждении построения самого справедливого общества с избавлением раз и навсегда от безжалостной, эксплуататорской и хищной, не забывал добавлять скульптор, многовековой рутины капитализма.

Образцом цельности было и то, что и искусство свое он целиком посвятил идее, в которую безоговорочно верил, несмотря на то, что хорошо понимал и глубоко переживал и культ личности Сталина, и перегибы хрущевской оттепели и многое другое.

— Вы понимаете, молодой человек, в чем беда, — говорил он в стиле дореволюционной интеллигенции. — В искусстве сегодня перестают видеть идейность. У меня на этой почве, позволю вам сказать, постоянные конфликты на собраниях МОСХА. Я об этой безыдейности им с трибуны прямо говорю, невзирая ни на какие чины. Как же иначе?.. Как же можно отступать от идеи, да еще в искусстве, в самом передовом фланге для построения коммунизма? Я из-за этого прекратил какие-либо контакты даже с Манизером. У нас с ним, голубчик, разные взгляды на жизнь. Как же можно отступать от того, в жертву чему было отдано столько жизней? Ведь изменить сознание людей не так просто. В один год это не делается, и даже, скажу вам, не в одно десятилетие…

Конечно, я не решался вступать в дискуссию, тем более отрицать что-либо из сказанного Тавасиевым, но то, что в его суждениях было немало справедливого, для меня бесспорно. И это не могло не вызывать особого уважения к большому художнику, хоть некоторые его суждения были, на мой взгляд, близки к крайне ортодоксальным. Меня в них больше всего подкупала его абсолютная вера в изначально гуманную сущность человека, сознание которого способно приблизиться к необходимой святости для построения справедливого общества на земле.

И в то же время я видел в этом подкупающую наивность и донкихотство убеленного сединами человека, прошедшего тяжелейшие испытания жизни, являясь участником революционных событий и гражданской войны…

— Голубчик мой, я служил в конном дивизионе, — продолжал Тавасиев, нежно гладя острие еще не остывшего резца руками. — Я был конником. Я же осетин. И от шашки моей немало досталось врагу. А как же иначе?! Иного пути тогда не было…

Из книги:

Галазов Р.Б. Сосланбек Тавасиев // Вечные донкихоты : литературные портреты художников Осетии / Р.Б. Галазов. – Владикавказ, 2012. – С. 157-161.

АНДРЕЙ ДЗАГОЕВ

Век живи

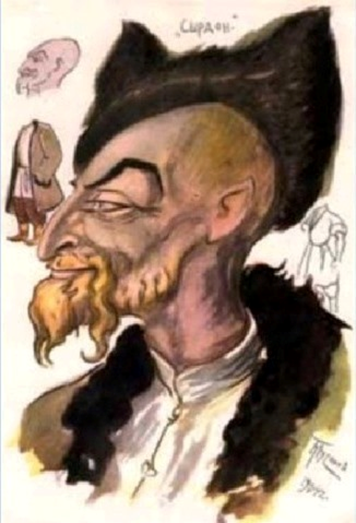

М. Туганов. Сырдон

М. Туганов. Сырдон

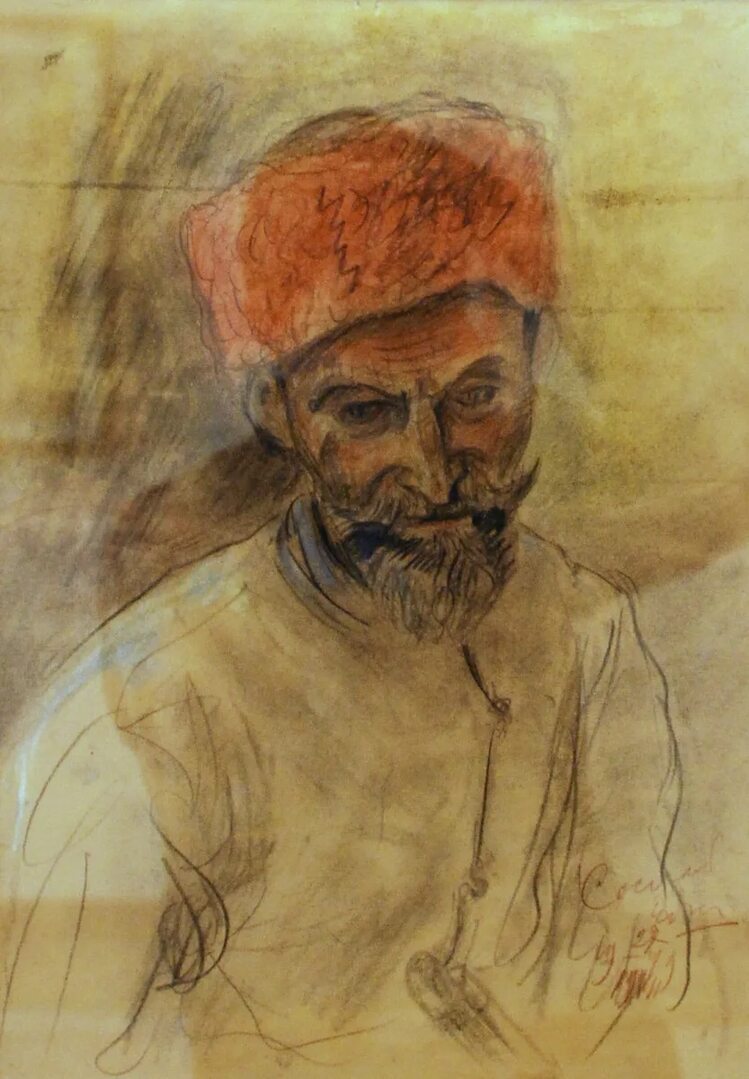

Махарбек Сафарович всегда старался посадить меня вблизи мольберта с таким расчетом, чтобы я мог наблюдать за работой, не мешая при этом зафиксированному освещению. Я старался сидеть, насколько это было в моих силах, не двигаясь, т. к. малейшее изменение освещения его огорчало.

Подробнее...

Иногда мне приходилось выходить на улицу и просить случайно остановившихся у окна прохожих отодвинуться в сторону. Я очень любил слушать его неторопливые то серьезные, то шутливые, но всегда познавательные рассказы. В такие часы я готов был сидеть неподвижно хоть целые сутки, но Махарбек Сафарович был чутким, он заботился о том, чтобы я не засиживался и, когда замечал, что мне пора сделать разминку, просил подать что-нибудь: принести воды или найти нужный эскиз в папке. К таким предлогам он прибегал потому, что на прямое предложение «отдохнуть немного» я, увлеченный наблюдением за работой, неизменно отвечал, что усталости пока не чувствую.

К моему огорчению, Махарбек Сафарович не всегда беседовал со мной так, как этого мне хотелось. Иногда он говорил с большими паузами, и мне тогда становилось трудно улавливать смысл сказанного в целом. Это означало, что он задумался, и, если решение возникшей проблемы будет им найдено быстро, то беседа будет продолжена. Безжалостные переделки уже готовых или почти готовых картин меня очень волновали. Обычно я хранил молчание, со скорбью наблюдая, как постепенно исчезает то волшебное видение, которое на моих глазах создавалось упорным продолжительным трудом, но однажды...

Я как обычно сидел на своем месте и наблюдал за работой художника над эскизным портретом Сырдона. Над образом этого персонажа Махарбек Сафарович работал очень долго и увлеченно: было выполнено несколько эскизных вариантов, но этот, как мне казалось, последний получился удачнее всех предыдущих, и я несказанно был рад. Казалось, ничто не предвещало беды. С трудом сдерживая радость, я с удивлением смотрел на фантастически живого, законченного плута Сырдона.

Все в нем: глаза, нос, подбородок, уши, характерно изогнутые пальцы рук, буквально каждая черточка лица уже говорила, будоражила, и, когда на папахе появился в дополнение ко всему этому еще небольшой характерный завиток шерсти, чаша восторга была переполнена; потеряв контроль над собой, я засмеялся, о чем сожалею до сих пор. Махарбек Сафарович остановился, задумался на минуту, а затем... портрет был решительно переделан. Переделка была начата с той самой завитушки шерсти на папахе, которая, как мне казалось, удваивала плутоватость Сырдона. Я успел только пролепетать: «Махарбек Сафарович, зачем... Это же красиво!». Ответ был краток: «Мало, надо еще, чтобы было умно».

Огорченный происшедшим, я отошел в сторону и притих, занятый своими думами. Мне казалось, что эскиз все-таки следовало сохранить, как вариант, цельный и удивительно хороший. Вот Гоголь уничтожил вторую часть «Мертвых душ», и мы, которое уже поколение, сожалеем об этом, так зачем же повторять эту жестокость? Ах, вот оно что! Тарас Бульба: «Я тебя породил, я тебя и убью». Да, мой тезка был убит за измену матери-Родине, а за что уничтожен Сырдон? Вот Репин сохранил вариант своих знаменитых «Бурлаков», и как мы благодарны ему за это! Сколько поучительного получаем мы от сопоставления этих двух картин? А «Запорожцы» чем-то близкие «Картам», типы в чем-то схожие, и сколько замечательных вариантов персонажей этой картины сохранил нам Репин!

Все это я говорил самому себе, ибо воспитан был в духе глубокого уважения и почтительности к старшим. У меня поднялась температура, и я поспешил домой, оставив «мавра доводить свое дело до конца». На другой день после занятий Махарбек Сафарович позвал меня с собой в кафе-кондитерскую, которая была расположена там, где сейчас находится универмаг на проспекте Мира. Это было его любимое место отдыха и раздумий. Тут постоянно исполнялись классические произведения для скрипки и фортепьяно и, по-видимому, отлично, иначе Махарбек Сафарович не стал бы так часто и охотно слушать. Скрипач запомнил нас, завсегдатаев, и старался играть произведения, которые нам больше нравились.

На этот раз я молча: сидел и допивал свою традиционную чашку кофе. Махарбек Сафарович вопросительно смотрел на меня своими большими умными глазами. Убедившись в том, что я не решаюсь начать какой-то важный разговор, он встал и подошел к отдыхавшему в это время скрипачу и что-то ему сказал, а затем, вернувшись, сел на свое место. Через несколько минут зазвучала музыка, от встречи с которой я не смог удержать свою радость, стал улыбаться, благодарно взглянув на Махарбека Сафаровича.

— А теперь выкладывай, что тебе непонятно в моей работе?

— Я не понял вашей вчерашней реплики: «Мало, надо, чтобы было умно».

— Пойми, Андрюша, Сырдон не клоун, не балаганный шут, его шутки бывают далеко не безобидными, он должен быть наделен большим умом, иначе образ получается однобоким. Хитрость и ум — это неразделимые черты его характера, они у него гармонично связаны между собой, не заслоняют друг друга, а дополняют.

Расскажу еще один эпизод, связанный с этим вариантом Сырдона. Это произошло лет пятнадцать спустя, кажется, зимой 1943 года. Самолет, на котором я возвращался в Якутск из служебной командировки, сделал вынужденную посадку в Олекминске. Имея в запасе 4 часа свободного времени, я, по своему обыкновению, отправился знакомиться с городом. На обратном пути, на перекрестке улиц я заметил человека, восседающего верхом на корове. Поводком ему служила бечева, прикрепленная концами к металлическому кольцу, продетому через нос животного. Своей внешностью он был удивительно похож на «Сырдона» Махарбека Сафаровича. Правда, когда я подошел к нему поближе, обнаружил, что у него чуть раскосые глаза и скуластое лицо, но при всем том сходство в остальном было чрезвычайно сильное. Это был настоящий живой Сырдон, которого можно было потрогать руками, поговорить с ним...

Наиболее выдающаяся работа Махарбека Сафаровича «Пир нартов» произвела на меня неописуемое впечатление не только великолепными познаниями, проявленными в ней художником. А Сырдон занял в этой картине подобающее место и, несмотря на колоритность своей фигуры, как того хотел автор, никого собой не заслоняет…

Под благотворным влиянием Махарбека Сафаровича я пережил немало волнующих минут в общении с искусством. Были эпизоды приятные, огорчительные, смешные, любопытные и неожиданные, но в общем-то все поучительные.

Благодаря ему я узнал, как много хорошего и прекрасного на нашей Земле.

Декабрь 1974 г. гор. Орджоникидзе.

Из книги:

Махарбек Туганов : литературное наследие / составители : Д.А. Гиреев, Э.М. Туганов. – Орджоникидзе : Ир, 1977 . - С. 220-225. – Текст : непосредственный.

МАХАРБЕК ТУГАНОВ

МАХАРБЕК ТУГАНОВ

Я не был знаком с М. Тугановым и словно всегда его знал... Подобное и с его работами, – словно видел их до собственного рождения... Увидев его автопортрет, понял, что этот человек украсил бы собой не только любое общество, но и пустыню, ибо и в пустыне, без свидетелей, он не совершил бы ничего, не достойного Человека. Автопортреты пишут, чтобы поцеловать себя. Туганов с автопортрета целует нас – это его сдержанно-вдохновенный взгляд, как у верующего перед алтарем...

Я хорошо знал его сына Энвера. Говорю «хорошо», хотя видел и общался с ним коротко два раза, но этих минут было достаточно, чтобы понять всю мощь древнего рода Тугановых на высоте, где ни пищи, ни влаги, но простор и плечо ветра... Энвер умер в доме для престарелых. Лорка как-то заметил, что мертвый испанец мертвее любого мертвеца... Осетин, умирая даже во дворце падишаха, – беден. Это наше проклятие, а, может, опыт и беззвучный смех над богатством, как вожделенным наказанием свыше...

М.Туганов. Батрадз в борьбе с небом

Пунктуальные и добросовестные исследователи жизни личности «подметают» даты, вехи, были и небылицы, вещи и вещицы иногда чрезмерно, наивно полагая, что множат не знаменатель, а числитель... Что даст простое сложение там, где надо извлечь корень? Туганов учился в Германии. Ну и что? Владел языками. Похвально. Много работал. Почти не аргумент. Гений! Это очевидно. Любая биография по-своему интересна. Интересны детали биографии. Тона и полутона. Трещины и гладь. Да простят меня творцы монографий, биографий, мемуаров и прочей беллетристики, все это, пусть шумный и цветной, но базар. В нашем случае интересен феномен духовного вождя, который, как и Коста, «вернул нам лицо» в искусстве живописи...

Когда из материнского лона рождается ребенок, наивные родители думают, что малыш плоть от плоти – их, не понимая, что генный код любого человека – родовой и берет начало от пещеры и огнива пращуров, а не от кушетки родильного дома... Так называемая «чистота» крови, не дистилляция, – наоборот, сложнейший замес, обладающий свойством нести в себе, в неизменном виде, главную, основную комбинацию замысла...

М.Туганов. Приглашение Бора на пир Донбеттыров

Творческая задача Махарбека Туганова как художника и в первую очередь как патриота, ученого и мыслителя, – буквально на ровном месте выстроить архетип своего народа, который, подобно древним грекам или римлянам, обладал уникальной культурой, ратным искусством, был велик числом, но разделил участь цивилизаций, переживших цикл возрождения, упадка и, в конце концов, краха, подобно гигантскому метеориту, сгоревшему дотла в плотных слоях атмосферы... Да, комета сгорела, но не дотла. Остались слабо светящиеся, еще теплые крупицы, и задача Туганова заключалась в том, чтобы подвиг, свершенный Коста в литературе, он, перехватив сверхзадачу, как священную эстафету, свершил в искусстве живописи. И он это сделал. Из пепла и праха последних свидетелей воссоздал мир – и материальный, и духовный – сотен тысяч скифо-сарматов, которые в тигле истории и в его гениальном сознании, кипя и затекая жила в жилу и струя в струю, превращались в аланов, осов. Подвиг Туганова заключается в том, что в его работах, в каждом атоме, штрихе, мазке, черте и черточках, в пропорциях, темпо-ритме, цвете, овале и угле, тени и вспышке, фактуре холста, в ровном и мощном дыхании каждого полотна и даже карандашного наброска – генетический кубик, звено, цепь, в которых закодирован образ и облик его народа: от уродливого горбуна до красавца, от дурачка до мудреца, от скупца до рыцаря щедрости...

М.Туганов. Айсана похищает Бурдзабах

Этот гумус протек сквозь сито миропонимания и обрел формосодержание, адекватное идее Создателя, ибо нет у Туганова ни одного эскиза или законченного полотна, «запачканного» приблизительностью вещей, архитектоники ТИПА как онтологической данности. Как бы не менялись условия существования, как бы они не деформировали нас, никакие мутации и потрясения не смогут отныне стереть с наших лиц печать оригинала... У Туганова работ не много и не мало – ровно столько, сколько было нужно для решения задачи. Его Курдалагон, Урузмаг, Хамыц, Батрадз, Сослан, Сырдон, Мукара... Его Кубады... Его Шатана и мать сирот – художественный аналог таблицы Менделеева с весом удельным и атомарным, с валентностью и порядком, в котором свойства элементов строго соответствуют их качественному содержанию...

М.Туганов. Тренировка нартских женщин

Туганов подарил духовный ключ к хромосомному замку осетин – единственный и безотказный. Врезавшись, как Сослан на стреле, в эпос, он черпал из него, чтобы воссоздать корневые типажи, корневые характеры, становой хребет народа скальной твердости! Воедино, в кулак, он собрал свой народ в «Пире нартов». Над чередой пирующих танцует на ковше Батрадз – воин и герой, но если вглядеться в его лицо, которое даже под пристальным взглядом «гуляет», как плазма в магнитной буре, начинаешь понимать, что это лицо и есть тот магический тотем, в котором плещется весь народ Осетии – с Первого Дня Сотворения до бесконечности...

Из книги:

Гудиев Г.Г. Вершины: очерки / Герман Гудиев. – Владикавказ : Ир, 2003. – 228 с. -Текст непосредственный.

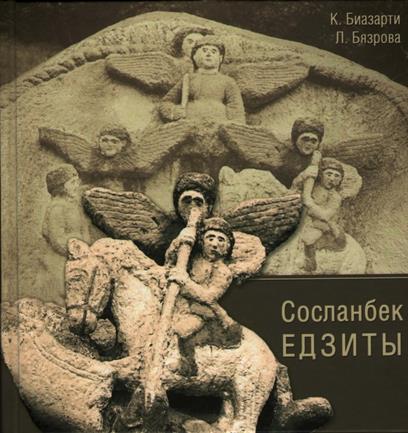

СОСЛАНБЕК ЕДЗИЕВ

СОСЛАНБЕК ЕДЗИЕВ

Я холодному камню молюсь.

Алихан Токати

…Едзиев был подлинным гуманистом. Пережив две войны, он по-разному проявил себя в 20-е и 40-е годы. Во время Гражданской войны, когда в селе Синдзикау были белые, художник прятал в своем доме раненого русского командира Красной Армии. На кладбище села Карман сохранился памятник, на котором изображена семья, расстрелянная белогвардейцами, - мужчина и трое сыновей. На плечо одного из мальчиков отец положил левую руку, правой он указывает вверх, на пятиконечную звезду, венчающую треугольник, в котором можно угадать шатровое покрытие кремлевской башни. Они погибли за Советскую власть – так объясняет художник трагедию этой семьи.

Подробнее...

После того как белых в селе сменили красные, Едзиев прячет в своем доме двух тяжело раненных офицеров. Первый был из казаков, единственный сын своих родителей. Позже Сосланбек помог ему вернуться домой. Другой – дворянин – жил в семье Едзиевых дольше. Следы его теряются в 1937 году. Скульптор приобщал его к своему ремеслу. Еще в 70-е годы можно было увидеть на старых кладбищах Карман-Синдзикау несколько своеобразных стел, на которых изображения были не рельефными, а живописными.

В отношении к событиям, происходящим в эти годы, художник не принимал ни одну из сторон расколовшегося по классовому принципу мира. Он был художником, творцом и бесстрашно оказывал помощь тому, кто в ней нуждался…

Скорбящий ангел. Камень, роспись. Художественный музей им. М. Туганова

Мудрость и провидческий дар Сосланбека проявились в работах, созданных в 30- и начале 40-х годов. Е.Н. Студенецкая рассказывает в своих воспоминаниях: она познакомилась с Сосланбеком Едзиевым в 1938 году и узнала от мастера о посохе, сюжетом которого была борьба советского народа с фашизмом. Герой и его конь попирали ногами свастику. «Но это поистине пророческое предсказание не дошло до нас. Когда автор показал его кому-то из сельского руководства, тот заявил, что Едзиев хочет вовлечь Союз в войну с Германией, отобрал и уничтожил посох».

Рукоять резной трости

Рельеф над дверью дома, построенного Сосланбеком в Алагире, хранит следы фашистских пуль. Расстреливая его, враги не подозревали, что сводят счеты со старым мастером, который боролся с ними своим творчеством.

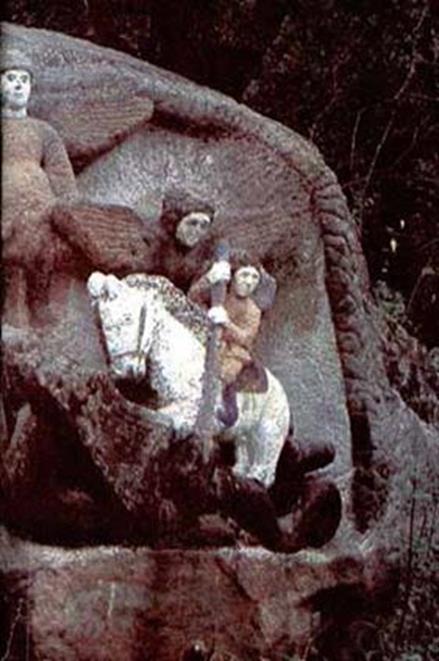

В период оккупации села Синдзикау Едзиев начал работу над монументальной композицией «Зайлагмар Уастырджи» (свидетельство неиссякаемых физических и духовных сил старого скульптора, ведь ему было 70 лет). С этим памятником связана самая поэтическая легенда из множества, причудливо вплетенных в биографию художника.

Три дня поднимался Сосланбек на гору к огромному валуну возле древнего святилища Уастырджи, чтобы начать свою работу – молитву в камне. Но камень не слушался, не подчинялся. После трехдневных неудач художник пришел в смятение, его стали одолевать сомнения: сам Уастырджи не верил или сомневался в победе, поэтому отказывал ему в покровительстве, в благословении на осуществлении замысла. Совсем отчаявшемуся художнику во сне явился Уастырджи. Узнав о причине глубокой печали мастера, сказал: «Иди завтра вновь, твоя работа пойдет!» Действительно, после этого явления все трудности остались позади. По словам старого жителя Синдзикау, резчика Дауки, «камень стал податлив, как глина, работа пошла легко и споро».

Святой Георгий, убивающий змия. 1942-1943 г. Хурхор. Синдзикау

Обаяние этой легенды не только в чудесном явлении художнику Святого, но и в поэтическом иносказании о творческих муках мастера, о временном смятении перед замыслом и его преодолении, победе над собой…

Автопортрет. 1943. Гранит. Художественный музей им. М. Туганова

Из книги:

Биазарти, К., Бязрова, Л. Сосланбек Едзиты / К.Биарзати, Л. Бязрова – Дзауадзжикау : Веста, 2013. – 136 с., 146 : ил. - Текст непосредственный.

АЗАНБЕК ДЖАНАЕВ

АЗАНБЕК ДЖАНАЕВ

КРЕПОСТЬ ЭПОСА

…Понятие художник имеет большую амплитуду. Личность Джанаева заполняла ее целиком, ибо это был художник-мыслитель масштаба таких корифеев, как Сикейрос или Пикассо... Его любимым европейским писателем был Кнут Гамсун; любимым композитором — Скрябин, может, поэтому в лучших работах Джанаева суровый реализм граничит с мистицизмом, а мистицизм, в свою очередь, с космогонией, — художник в каждом своем полотне, приближаясь к объекту, раздвигал его границы до бесконечности...

Главной темой Джанаева был эпос. Чтобы творить эпос, надо обладать адекватной ему силой. Художник такой силой обладал. История осетинской живописи и графики знает два имени, воссоздавших в зрительных образах нартовский эпос как никто другой: это М. Туганов и А. Джанаев. Туганов дал основу, несущую конструкцию, — дух! Джанаев наполнил эпос плотью. Туганов — первотолчок. Джанаев — развитие. Был еще Хохов, но атлетизм и гипербола его рисунков были уравнением, слишком простым для прочтения эпоса. Надо было копать глубже и ухватиться за корни, что и сделал блестяще Туганов, а затем Джанаев, поставивший точку в конце заглавного предложения...

«Хочешь, я со спины нарисую полуобнаженного человека и ты мне скажешь, какой он национальности?» — сказал как-то он. Это высший пилотаж. Спина — не лицо. Анатомия — не психоанализ. Но Джанаев, этот чудотворец, мог двумя-тремя штрихами добиться такой глубины и законченности, за которыми был виден не только талант, но десятки тысяч часов вдохновенного труда, чтобы линия — элемент формы, стала пространством содержания...

Его любительский фильм «Осетинская легенда» прошел по экранам десятка стран как откровение. Все аксессуары, начиная от нагайки и кончая интерьером сакли или натуры, выполнялись им самим. Быт предков, тосты, костюмы, манеры, жесты были ему известны до мельчайших подробностей, так, словно он сам — создатель собственного народа!.. Но тогда как объяснить тотальное проникновение в национальную ткань киргизского эпоса «Алпамыш» или карело-финского «Калевала»? Пустынный жар Востока и нордическая сдержанность Севера... Миры Авиценны и Стриндберга в центрифуге осетина, где не смешиваются даже невидимые глазу частицы двух полярных культур... Нет смысла искать объяснение подобному фатуму вне художника, но и внешний мир потрясает полифонией его интересов, жадностью к информации. В его библиотеке, по одной, известной только ему логике спокойно сосуществует книга о железных дорогах Америки начала века с факсимильными гравюрами Доре, трактат по индийской философии с путевыми заметками Стуруа, книга о Шамиле с книгой о роботах...

Это был мой духовный учитель. Я познакомился с ним, когда мне было шестнадцать лет — меня приварило к нему раз и навсегда, потому что общение с ним было и насыщением и самоочищением одновременно. В его мастерской царил веселый дух вечного студенчества и сермяжной мудрости. Сам запах мастерской — старого дерева, свежей краски, отбеленного льна полотен был настоян на человечности хозяина, на его сердечной щедрости, порядочности, внимании, работоспособности... Чуть ли не каждый день к нему приходили друзья, знакомые, «ходоки» из сел и аулов — он был легендой при жизни. Порой мастерская превращалась в корчму. За дымом папирос и восклицательным знаком бутылок сияли счастливые лица и самого хозяина и его гостей. Шутки, взрывы смеха сочетались с разговором — всегда осмысленным, важным, интересным для всех. Незаметно, и в то же время ощутимо, все персонажи действа становились лучше, чище, добрее и, конечно, умнее, потому что в системе сообщающихся сосудов один был наполнен животворной влагой сокрушительного интеллекта и жизнелюбия. Была еще одна система — система его принципов. Основополагающим он не изменял, оставался им верным до конца. В его сознании любая власть отождествлялась с насилием. Поэтому он был далек от власть придержащих. Из всех ругательных слов его коронным было «подлец». Автор этих строк — живой свидетель тому, как Азанбек на протянутую для рукопожатия руку свою увел резко за спину и отрезал: «Подлецам руки не подаю!» Только на закате лет его представили к званию народного художника РСФСР. Я плохо разбираюсь в иерархии званий. Джанаев ступени этой иерархии презирал. Он был слишком большим, чтобы уместиться в любой сомнительный трон, тем более в трон официального признания. Убежден, что десятка его работ достаточно, чтобы объявить его академиком — но это ли важно? Контуженный на фронте и частично потерявший при этом слух, потерявший речь после операции на горло и потерявший всех своих близких, он жил, как спартанец, ел в столовых общепита и неистово работал.

Вспоминаю наш приезд в Ленинград и его прогулку по коридорам и классам академии, в которой он учился. Гулкая тишина коридоров, высокие стрельчатые окна и его медленный взгляд, безнадежно ищущий в этом готическом дворце — свою юность...

Его диплом был воспринят здесь как работа мастера. А Сергей Аполлинариевич Герасимов принял его без экзаменов на четвертый курс своей мастерской во ВГИКе, где Джанаев проучился год с ощущением, с каким учитель садится за парту начального класса...

И только дома, в Осетии, его триумф был не виден... Так, отвернувшись от вулкана, любуются тщедушным костром. Но стихия есть стихия!

Удивляла его способность широкими, на первый взгляд, небрежными мазками творить тончайшую филигрань; тончайшей филигранью — колоссальный внутренний объем!

Задача всегда предопределяла решение. Джанаев-колорист писал картины «тяжелого золота», но и утренней дымки, когда масло напоминает акварель родниковой свежести и чистоты!

Все мы, или почти все, любим лошадей. Но писать их на холстах даже в исторической перспективе могли только единицы. Джанаев и рисовал, и писал лошадей так, как мог только Джанаев — это целая школа, и ценители подтвердят это своим восхищением!

Все под его взглядом и руками всегда имело место, биографию, родину. Как-то в беседе он, перечисляя осетинские фамилии, давал характеристики каждой из них и не ошибался, хотя это работа для сонма генетиков и историков...

Помню, он подошел к киоску купить газеты и журналы. В старом пальто и стоптанных ботинках, он был похож на старьевщика, и стайка молоденьких студенток брезгливо посторонилась — они были во всем импортном и шаманили своей юностью и тряпьем. Мне стало их жаль...

Были у него недостатки? Были. И хорошо, что он не был святым. На святых мир насмотрелся. И натерпелся.

Джанаев был поэтом. Скульптором. Живописцем. Графиком. Кинематографистом. Любил стиль и смеялся над модой. Осуждал облегченность человеческого существования. Однажды устроил скандал горячо любимой матери за то, что на деньги, приготовленные для холстов, ватмана и красок, она купила ему пиджак и носовые платки. Но даже небритым, он никогда не выглядел неопрятным, «зачуханным». И был рад, как ребенок, чисто выстиранной, отглаженной рубашке. Туфли натирал кремом с тщательностью кавалерийского офицера. Подстригая усы, добивался абсолютной их симметрии.

Уважение к старшему было для него табу. Отправления обрядов и обычаев тоже. Пантеист и язычник, скромно, но всегда отмечал праздники предков, молясь всем богам, и каждый его тост был шедевром устного зодчества, полным вдохновения и неповторимости, какие свойственны натурам, свободно владеющим арсеналом выразительных средств, а не набором шаблонов на любой случай...

Проблему национального самосознания, национальной гордости он решил еще в юности — четко и на всю жизнь: надо быть человеком! Поэтому он был любим всеми, кто постиг, на какой нравственный пик поднялся этот человек без гнилых подпорок шовинизма, который для него был синонимом невежества...

Он любил Осетию. Любил Владикавказ, — старик превращался в ребенка, листая страницы своей памяти... Его раздражала бездарность «отцов», нахрапом уродующих лицо города, когда-то одного из самых красивых и запоминающихся на Северном Кавказе.

... Ушел из жизни Азанбек Васильевич Джанаев.

Один из его графических листов — «Сослан в стране мертвых». Герой эпоса — на коне. Джанаев сошел с коня. Его внесли в эту «страну» руки и плечи друзей...

В ареопаге осетинских богов у меня их, как на картине Васнецова с витязями, — трое. Это Коста Хетагуров, Махарбек Туганов и Азанбек Джанаев... На этих троих стоит Осетия.

Из книги:

Гудиев Г.Г. Вершины: очерки / Герман Гудиев. – Владикавказ : Ир, 2003. – С. 36-39. - Текст непосредственный.

МАХАРБЕК ТУГАНОВ

Занавес работы Коста

Ф. Цаллагова. Коста

Ф. Цаллагова. Коста

О декоративно-художественных работах Коста, о его обслуживании Владикавказского театра в 1886-88 годах в местной газете тогда писал еще друг Коста - художник Бабич, который в одной из своих заметок стыдит бессовестного антрепренера за то, что последний не заплатил ничего Коста Хетагурову за его работу как художнику по договору. Коста добросовестно написал все нужные для театра декорации, кулисы и занавес, но денег он так и не получил, а судиться Коста не стал.

Подробнее...

Занавес, написанный Коста, сохранился еще вплоть до 1917 года и представлял из себя лучшее украшение для зрительного зала Владикавказского театра. Он представлял из себя искусно написанный под шелк белый занавес, с широкими красивыми складками и снизу отделанный под золотую бахрому шириной в метр. Золотая бахрома с изысканной греческой орнаментацией вполне гармонировала с центральным изображением на белом коне золотой лиры, греческих масок и музыкальных инструментов. Этот огромный белый занавес даже при тогдашнем скудном керосиново-ламповом освещении вносил какое-то особенно радостное настроение, задавал тон окружающему в зрительном зале в ожидании спектакля. Переходы тонов белого шелка и золотой бахромы до того были верно переданы, что публика считала занавес натуральным шелковым. Приходится сожалеть об исчезновении этого подлинника работы Коста.

Из книги:

Махарбек Туганов : литературное наследие / составители : Д.А. Гиреев, Э.М. Туганов. – Орджоникидзе : Ир, 1977 . - С. 190.

Автор проекта Фариза Басиева

Автор проекта Фариза Басиева