Отдел искусств представляет проект «АРТ-закладка»

Проект «Арт-закладка», изначально задуманный как ежемесячный, сформировался в весомую коллекцию редких изданий по искусству в цитатах и иллюстрациях.

Предлагаемая вашему вниманию коллекция, представлена в форме списка литературы в алфавите заглавий. Приятного и познавательного чтения, эстетических впечатлений и интеллектуальных откровений!

Автор проекта Фариза Басиева

Бродский Иосиф. Набережная неисцелимых : эссе / Иосиф Бродский ; пер. с англ. Г. Дашевского. – СПб. : Азбука-классика, 2005. – 192 с.

Набережная неисцелимых

(фрагменты)

…Я не праведник (хотя стараюсь не выводить совесть из равновесия) и не мудрец; не эстет и не философ. Я просто нервный, в силу обстоятельств и собственных поступков, но наблюдательный человек. Как сказал однажды мой любимый Акутагава Рюноске, у меня нет принципов, у меня есть только нервы. Поэтому нижеследующее связано скорее с глазом, чем с убеждениями, включая и те, которые касаются композиции рассказа. Глаз предшествует перу, и я не дам второму лгать о перемещениях первого … Изучая лицо этого города семнадцать зим, я, наверно, сумею сделать правдоподобную пуссеновскую вещь: нарисовать портрет этого места если и не в четыре времени года, то в четыре времени зимнего дня.

…Медленное движение лодки сквозь ночь напоминало проход связной мысли сквозь бессознательное. По обе стороны, по колено в черной как смоль воде, стояли огромные резные сундуки темных палаццо, полные непостижимых сокровищ - скорее всего, золота, судя по желтому электрическому сиянию слабого накала, пробивавшемуся сквозь щели в ставнях. Общее впечатление было мифологическим, точнее - циклопическим: я попал в ту бесконечность, которую воображал на ступенях Стацьоне, и теперь двигался мимо ее обитателей, вдоль шеренги спящих циклопов, возлежавших в черной воде, время от времени подымая и опуская веко.

Карл Кауфманн. Венеция

… Зимний свет в этом городе! У него есть исключительное свойство увеличивать разрешающую способность глаза до микроскопической точности - зрачок, особенно серой или горчично-медовой разновидности, посрамляет любой хассельбладовский объектив и доводит будущие воспоминания до резкости снимка из "Нешнл Джиографик". Бодрая синева неба; солнце, улизнув от своего золотого двойника у подножия Сан-Джорджо, скользит по несметной чешуе плещущей ряби Лагуны; за спиной, под колоннадой Палаццо Дукале, коренастые ребята в шубах наяривают "Eine Kleine Nachtmusik", специально для тебя, усевшегося на белом стуле и щурящегося на сумасшедшие гамбиты голубей на шахматной доске огромного кампо. Эспрессо на дне твоей чашки - единственная, как ты понимаешь, черная точка на мили вокруг. Таков здешний полдень. По утрам этот свет припадает грудью к оконному стеклу и, разжав твой глаз точно раковину, бежит дальше, перебирая длинными лучами аркады, колоннады, кирпичные трубы, святых и львов - как бегущие сломя голову школьники прутьями по железной ограде парка или сада. "Изобрази", - кричит он, то ли принимая тебя за какого-то Каналетто, Карпаччо, Гварди, то ли не полагаясь на способность твоей сетчатки вместить то, что он предлагает, тем более -- на способность твоего мозга это впитать. Возможно, последним первое и объясняется. Возможно, последнее и первое суть синонимы. Возможно, искусство есть просто реакция организма на собственную малоемкость. Как бы то ни было, ты подчиняешься приказу и хватаешь камеру, дополняющую что зрачок, что клетки мозга. Придись этому городу туго с деньгами, он может обратиться к Кодаку за финансовой помощью - или же обложить его продукцию диким налогом. И точно так же, пока существует этот город, пока он освещен зимним светом, акции Кодака - лучшее помещение капитала.

Йозеф Збукович. Венеция

На закате все города прекрасны, но некоторые прекраснее. Рельефы становятся мягче, колонны круглее, капители кудрявее, карнизы четче, шпили тверже, ниши глубже, одежды апостолов складчатей, ангелы невесомей. На улицах темнеет, но еще не кончился день для набережных и того гигантского жидкого зеркала, где моторки, катера, гондолы, шлюпки и барки, как раскиданная старая обувь, ревностно топчут барочные и готические фасады, не щадя ни твоего лица, ни мимолетного облака. "Изобрази",- шепчет зимний свет, налетев на кирпичную стену больницы или вернувшись в родной рай фронтона Сан-Закариа после долгого космического перелета. И ты чувствуешь усталость этого света, отдыхающего в мраморных раковинах Закариа час-другой, пока земля подставляет светилу другую щеку. Таков зимний свет в чистом виде. Ни тепла, ни энергии он не несет, растеряв их где-то во вселенной или в соседних тучах. Единственное желание его частиц - достичь предмета, большого ли, малого, и сделать его видимым. Это частный свет, свет Джорджоне или Беллини, а не Тьеполо или Тинторетто. И город нежится в нем, наслаждаясь его касаниями, лаской бесконечности, откуда он явился. В конечном счете, именно предмет и делает бесконечность частной.

У.Тернер. Догана и церковь Санта Мария Салюте

А предмет этот может оказаться маленьким чудовищем, с головой льва и туловищем дельфина. Второе будет выгибаться, первая точить клыки. Он может украшать вход или просто вылезать из стены без всякой видимой цели, отсутствие которой делает его странно привычным. При определенной специальности и в определенном возрасте нет ничего привычнее, чем не иметь цели. Как и путать черты и свойства двух или более существ и, конечно, их род. В общем, все эти бредовые существа - драконы, горгульи, василиски, женогрудые сфинксы, крылатые львы, церберы, минотавры, кентавры, химеры,- пришедшие к нам из мифологии (заслужившей звание классического сюрреализма), суть наши автопортреты, в том смысле, что в них выражается генетическая память вида об эволюции. Неудивительно их изобилие здесь, в этом городе, всплывшем из воды. С другой стороны, ничего фрейдистского, под- или бессознательного в них нет. Учитывая природу человеческой реальности, толкования снов есть тавтология, оправданная в лучшем случае соотношением дневного света и темноты. Впрочем, сомнительно, чтобы этот демократический принцип применялся в природе, где большинства нет ни у чего. Даже у воды, отражающей и преломляющей все, включая самое себя, меняющей формы и материалы, иногда бережно, иногда чудовищно. Этим и объясняется характер здешнего зимнего света; этим объясняется его привязанность к монстрам -- и к херувимам. Вероятно, и херувимы -- этап эволюции вида. Или наоборот, ибо, устроив их перепись в этом городе, получим цифру, превышающую численность населения.

И. Айвазовский. Венеция

…«А почему же вы туда ездите именно зимой?» – спросил меня однажды мой издатель, сидя в китайском ресторане в Нью-Йорке в окружении своих голубых английских подопечных. «Да, почему? – подхватили они за своим возможным благодетелем. – Как там зимой?» Я подумал было рассказать им об acqua alta; об оттенках серого цвета в окне во время завтрака в отеле, когда вокруг тишина и лица молодоженов, подернутые томной утренней пеленой; о голубях, не пропускающих, в своей дремлющей склонности к архитектуре, ни одного изгиба или карниза местного барокко; об одиноком памятнике Франческо Кверини и двум его лайкам из истрийского камня, похожего, по-моему, цветом на последнее, что он видел, умирая, в конце своего злополучного путешествия на Северный полюс, – бедному Кверини, который слушает теперь шелест вечнозеленых в Жардиньо вместе с Вагнером и Кардуччи; о храбром воробье, примостившемся на вздрагивающем лезвии гондолы на фоне сырой бесконечности, взбаламученной сирокко. Нет, решил я, глядя на их изнеженные, но напряженно внимающие лица; нет, это не пройдет. «Ну, – сказал я, – это как Грета Гарбо в ванне».

Антониетта Брандес.Венеция

…Я всегда был приверженцем мнения, что Бог или, по крайней мере, Его дух есть время. Может быть, это идея моего собственного производства, но теперь уже не вспомнить. В любом случае, я всегда считал, что раз Дух Божий носился над водою, вода должна была его отражать. Отсюда моя слабость к воде, к ее складкам, морщинам, ряби и – раз я с Севера – к ее серости. Я просто считаю, что вода есть образ времени, и под всякий Новый год, в несколько языческом духе, стараюсь оказаться у воды, предпочтительно у моря или у океана, чтобы застать всплытие новой порции, нового стакана времени. Я не жду голой девы верхом на раковине; я жду облака или гребня волны, бьющей в берег в полночь. Для меня это и есть время, выходящее из воды, и я гляжу на кружевной рисунок, оставленный на берегу, не с цыганской проницательностью, а с нежностью и благодарностью.

Уильям Тернер.Вид Большого канала в Венеции

…Красота вместо того, чтобы быть обещанием мира, сводится к награде.

…Луна, исключительно высокая, словно какое-то умопомрачительно высокое «си», перечеркнутая нотной линейкой облака, почти не освещала водную гладь, и гондола шла абсолютно беззвучно.

…Король Туман въехал на пьяццу, осадил жеребца и начал разматывать белый тюрбан. Его сапоги были мокры, как и сбруя коня; плащ был усеян тусклыми, близорукими алмазами горящих ламп. Он был так одет, потому что понятия не имел, какой сейчас век, тем более год. С другой стороны, откуда туману знать.

…Главное орудие эстетики, глаз, абсолютно самостоятелен. В самостоятельности он уступает только слезе.

…Эстетическое чувство – двойник инстинкта самосохранения и надежнее этики.

…Повторяю: вода равна времени и снабжает красоту ее двойником. Отчасти вода, мы служим красоте на тот же манер. Полируя воду, город улучшает внешность времени, делает будущее прекраснее. Вот в этом его роль во вселенной и состоит. Ибо город покоится, а мы движемся. Слеза тому доказательство. Ибо мы уходим, а красота остается. Ибо мы направляемся к будущему, а красота есть вечное настоящее. Слеза есть попытка задержаться, остаться, слиться с городом. Но это против правил. Слеза есть движение вспять, дань будущего прошлому. Или же она есть результат вычитания большего из меньшего: красоты из человека. То же верно и для любви, ибо и любовь больше того, кто любит.

Ноябрь 1989 г.

Франческо Гварди. Большой канал в Венеции с палаццо Бембо

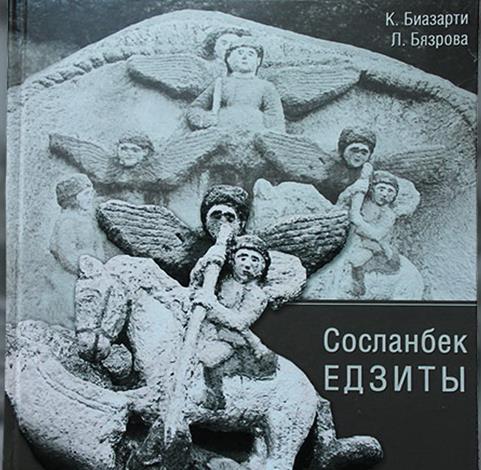

Биазарти, К., Бязрова, Л. Сосланбек Едзиты / К.Биарзати, Л. Бязрова – Дзауадзжикау : Веста, 2013. – 136 с., 146 : ил.

Книга, с которой мы знакомим сегодня читателей, уникальна, как уникален тот, кому она посвящена. Сосланбек Едзиев, сын каменщика Микаила Едзиева, был сказителем, архитектором, резчиком по дереву, скульптором. Мастер – вот слово, вобравшее все его таланты. «Пиросмани осетинского народа», - называют его историки искусства.

М. Туганов. Портрет Сосланбека Едзиева. 1949. Художественный музей им. М. Туганова

«Самое главное для художника – быть взволнованным, любить, надеяться, терпеть, жить. Быть прежде всего человеком и только потом – художником,» - писал Роден.

Сосланбек Едзиев был и тем, и другим – и человеком, и художником. Его творчество – результат необыкновенной любви к жизни, восхищение богатством и красотой ее оттенков. Автор замечательных скульптурных работ и целой серии надгробных памятников, создатель единственных в своем роде деревянных посохов и национальных чаш мог одинаково мастерски обтачивать камни и танцевать, играть на осетинской гармонике. Он был художником от бога, человеком трепетной, тонкой души.

***

Отрывки из книги

Я холодному камню молюсь.

Алихан Токати

…Едзиев был подлинным гуманистом. Пережив две войны, он по-разному проявил себя в 20-е и 40-е годы. Во время Гражданской войны, когда в селе Синдзикау были белые, художник прятал в своем доме раненого русского командира Красной Армии. На кладбище села Карман сохранился памятник, на котором изображена семья, расстрелянная белогвардейцами, - мужчина и трое сыновей. На плечо одного из мальчиков отец положил левую руку, правой он указывает вверх, на пятиконечную звезду, венчающую треугольник, в котором можно угадать шатровое покрытие кремлевской башни. Они погибли за Советскую власть – так объясняет художник трагедию этой семьи.

После того как белых в селе сменили красные, Едзиев прячет в своем доме двух тяжело раненных офицеров. Первый был из казаков, единственный сын своих родителей. Позже Сосланбек помог ему вернуться домой. Другой – дворянин – жил в семье Едзиевых дольше. Следы его теряются в 1937 году. Скульптор приобщал его к своему ремеслу. Еще в 70-е годы можно было увидеть на старых кладбищах Карман-Синдзикау несколько своеобразных стел, на которых изображения были не рельефными, а живописными.

В отношении к событиям, происходящим в эти годы, художник не принимал ни одну из сторон расколовшегося по классовому принципу мира. Он был художником, творцом и бесстрашно оказывал помощь тому, кто в ней нуждался…

Скорбящий ангел. Камень, роспись. Художественный музей им. М. Туганова

Мудрость и провидческий дар Сосланбека проявились в работах, созданных в 30- и начале 40-х годов. Е.Н. Студенецкая рассказывает в своих воспоминаниях: она познакомилась с Сосланбеком Едзиевым в 1938 году и узнала от мастера о посохе, сюжетом которого была борьба советского народа с фашизмом. Герой и его конь попирали ногами свастику. «Но это поистине пророческое предсказание не дошло до нас. Когда автор показал его кому-то из сельского руководства, тот заявил, что Едзиев хочет вовлечь Союз в войну с Германией, отобрал и уничтожил посох».

Рукоять резной трости

Рельеф над дверью дома, построенного Сосланбеком в Алагире, хранит следы фашистских пуль. Расстреливая его, враги не подозревали, что сводят счеты со старым мастером, который боролся с ними своим творчеством.

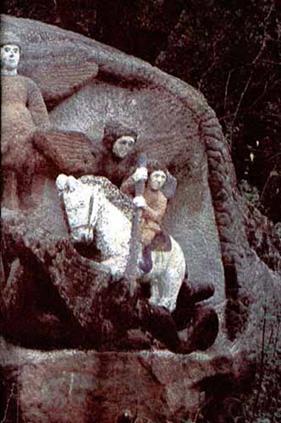

В период оккупации села Синдзикау Едзиев начал работу над монументальной композицией «Зайлагмар Уастырджи» (свидетельство неиссякаемых физических и духовных сил старого скульптора, ведь ему было 70 лет). С этим памятником связана самая поэтическая легенда из множества, причудливо вплетенных в биографию художника.Три дня поднимался Сосланбек на гору к огромному валуну возле древнего святилища Уастырджи, чтобы начать свою работу – молитву в камне. Но камень не слушался, не подчинялся. После трехдневных неудач художник пришел в смятение, его стали одолевать сомнения: сам Уастырджи не верил или сомневался в победе, поэтому отказывал ему в покровительстве, в благословении на осуществлении замысла. Совсем отчаявшемуся художнику во сне явился Уастырджи. Узнав о причине глубокой печали мастера, сказал: «Иди завтра вновь, твоя работа пойдет!» Действительно, после этого явления все трудности остались позади. По словам старого жителя Синдзикау, резчика Дауки, «камень стал податлив, как глина, работа пошла легко и споро».

Святой Георгий, убивающий змия. 1942-1943 г. Хурхор. Синдзикау

Обаяние этой легенды не только в чудесном явлении художнику Святого, но и в поэтическом иносказании о творческих муках мастера, о временном смятении перед замыслом и его преодолении, победе над собой…

Автопортрет. 1943. Гранит. Художественный музей им. М. Туганова

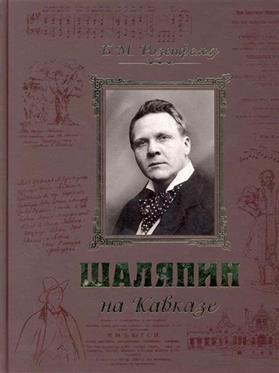

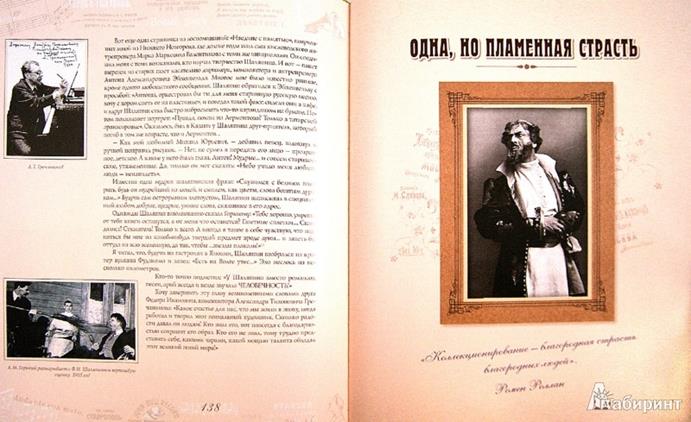

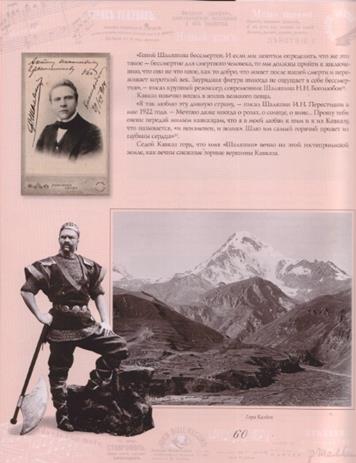

Розенфельд Б. М. Шаляпин на Кавказе / Б.М. Розенфельд. – Пятигорск : СНЕГ, 2010. – 224 с. : ил.

Прелюдия

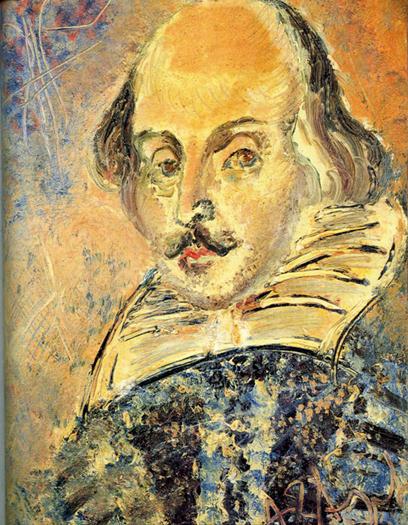

…Греческие города гордились Гомером, немецкие – Гете, английские – Шекспиром. Наш герой – Шаляпин!

Я взял самое сложное: истоки становления Шаляпина и расцвет его творчества – то есть все, что связано с Кавказом. Здесь он формировался как артист, утверждался как личность, здесь становился Великим.

…Я бы назвал Шаляпина органом – с огромным количеством разных звучащих труб, регистров, педалей – в одном лице солист, режиссер, драматург, художник и общественный деятель.

…Второго Шаляпина нет и не будет. Он открыт для всех, хотя был и остается загадочной личностью. Родственники певца мне рассказали – был у Федора Ивановича заветный ларец, с которым он не расставался нигде и никогда. В семье думали, что там хранятся ценности – золото, бриллианты, награды. Когда же после смерти певца его открыли, там оказалась земля с могилы матери – самое дорогое и святое в его жизни.

Пусть и он для нас остается неповторимым, незаменимым и единственным. Подобного ему не было в мире! Его можно считать гражданином Земли.

Борис Розенфельд

Шаляпин на Кавказе

(фрагменты)

***

Бесстрастный календарь отметил точную дату первой встречи Шаляпина с Кисловодском: 17 июля 1899 года. Это был самый «пик» последнего лета и последнего года XIX столетия. Через полгода шагнет мир в XX век – неизвестный и притягательный век цивилизации, шаляпинского признания, триумфа и его «всесветной славы».

Начались гастроли 21 июля, закончились 20 августа. Шаляпин спел главные партии в операх «Жизнь за царя», «Борис Годунов», «Фауст», «Паяцы», «Псковитянка», «Русалка», «Севильский цирюльник», «Ромео и Джульетта», «Лючия де Ламермур»…

Газета «Казбек» писала о выступлении Шаляпина в опере «Паяцы»: «Таких сборов не было со дня открытия Курзала. Публика неистовствовала, вызывая любимого Шаляпина. В спектакле были заняты такие корифеи, как И. Тартаков, Н. Фигнер, А. Давыдов, несравненная М. Бауэр…»

Кисловодск

И все же напряженные гастроли и репетиции не мешали друзьям совершать прогулки не только по Кисловодску, но и по замечательным местам кисловодского парка. Одним из самых популярных и любимых был Храм Воздуха»

… Ну что делать с этой красотой, с этой несказанной явью? С этим золотом солнца и изумрудом зелени? Замерло сердце Федора Ивановича от увиденной величественной картины – хоть сейчас бери кисть и картон, рисуй, впитывай, обогащайся увиденным. Или - пой!

Горло сдавило привычным предчувствием звука. Но не петь же здесь!.. Публика немедленно обернется на звук его голоса. Так было всегда, даже когда он пел в гостях для друзей, в салонах или на репетициях у домашнего рояля. Собирались под окнами, аплодировали, просили петь еще и еще.

…А какой Кавказ разный! Вот здесь публика по парку ходит по тропинкам, посыпанным красным песочком. А небо высокое да синее, и тишина и покой какой-то особенно мягкий, бархатный. И цепь гор – вокруг – просто чаша исполинская, а Кисловодск на донышке уместился! Уютно. Другое дело – Дарьял с его ревом пугающе-грозным. Но и то и другое – все равно «Кавказ, который Демону да мне покоя не дает…»

К. Коровин. Шаляпин в роли Демона.

Есть сведения, что, задержавшись в Кисловодске, Шаляпин дал два концерта: один из них – бесплатный – для инвалидов мировой войны, которых довольно много скопилось в госпиталях на Кавминводах. В этот приезд он съездил в Нальчик, где в его честь устроили пикник с шашлыками, кавказскими танцами и джигитовкой…

В письме к дочери 10 августа 1917 года он писал: «…Эти кабардинцы, узнав о моем приезде, собрались компанией и устроили мне пикник – говорили речи, жарили на огне целого барана, танцевали, пели… Все это происходило в горах, из-за которых с одной стороны открывался вид на необозримую степь, а с другой – снеговую цепь Кавказского хребта. Зрелище поистине величественное и замечательно красивое».

Федор Иванович остановился в Долинске и провел там чуть меньше недели. Домик этот сохранился. Сейчас в нем аптека, а в ту давнюю пору он принадлежал семье С.А. Закржевской.

Узнав об этом путешествии, я подумал о вполне осуществимой идее отметить этот домик мемориальной доской в память о посещении великим артистом Кабардино-Балкарии.

Сохранилась легенда о чеченском бандите из аула Шали Зелимхане. Возможно она бытовала и раньше, но в разных вариациях ее пересказали: писатель Дзахо Гатуев, Дивлет Гиреев, Николай Маркелов. Нам удалось разыскать публикацию в газете «Одесские новости» за 4 ноября 1910 г...

В сентябре после гастролей в Тифлисе Шаляпин с друзьями решил проехаться по Военно-Грузинской дороге до Владикавказа.

«Вокруг – торжественная тишина. Слева – ущелье, справа – отвесный обрыв. Мы едем вперед. Округу держала в страхе банда Зелимхана — крупного разбойника. Узнав, что на него охотится полиция, Зелимхан задумал ее опередить. Устроил засаду. Завидев авто, решил, что едет большой полицейский начальник. Остановил: «Выходи по одному».

Когда из машины вылез Федор Иванович — 196 см ростом, с огромным золотым перстнем на пальце, атаман сразу «догадался»: точно он, его враг. Полицейский начальник Вербицкий наставил в грудь винтовку

Да что вы, ребята! Какой из меня начальник полиции? Я же Шаляпин, певец. Или не знаете?

Чем докажешь? — не унимался Зелимхан.

Тогда пленник запел. Его чудный бас пошел эхом по ущельям, заворожил всех слушающих:

Хас-Булат удалой!

Бедна сакля твоя,

Золотою казной Я осыплю тебя...

Зелимхан сказал:

Да, я верю. Так может петь только Шаляпин. У меня даже глаза резать стало. Нехорошо, если с мужчиной такое бывает. Поедешь к своим — не рассказывай о том, что видел, как Зелимхан от песни чуть не заплакал. Плохие люди не поймут силу песни, подумают, что я тряпкой стал...

Шаляпин подумал тогда: «Зрители и слушатели бывают у всех певцов, а вот такой концертный экзамен выдерживают немногие».

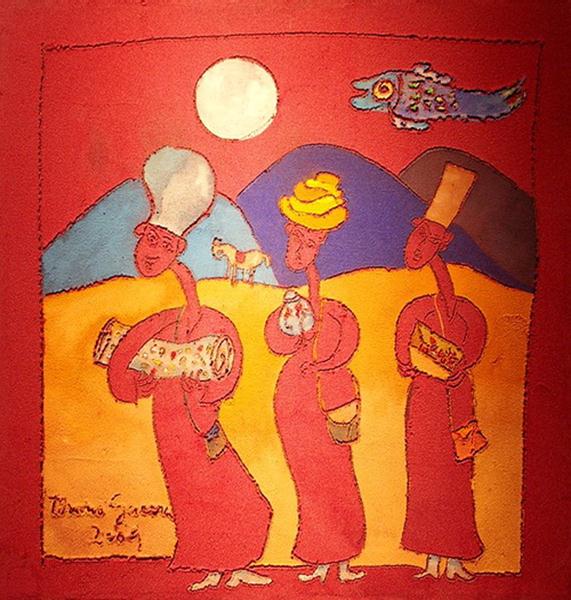

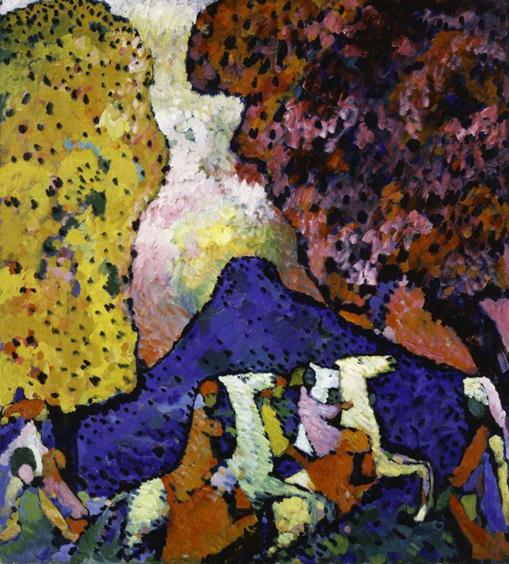

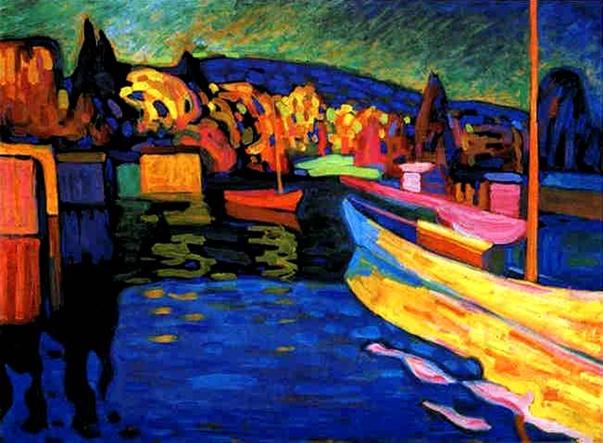

Пространство Шавкат.А : альбом. – М.: ГМИИ им А.С. Пушкина, 2005. - 175 с.: ил.

Наша справка:

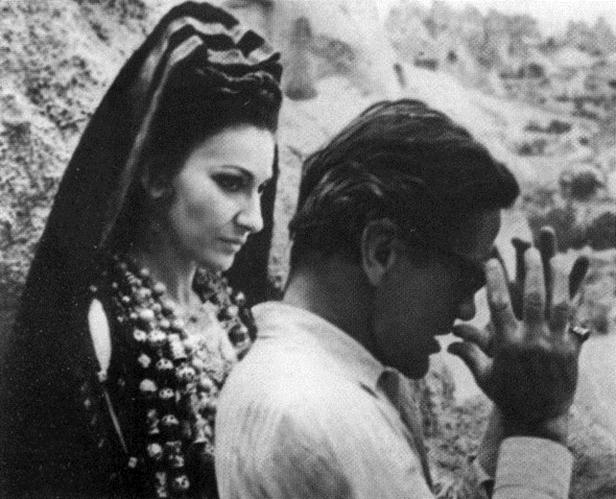

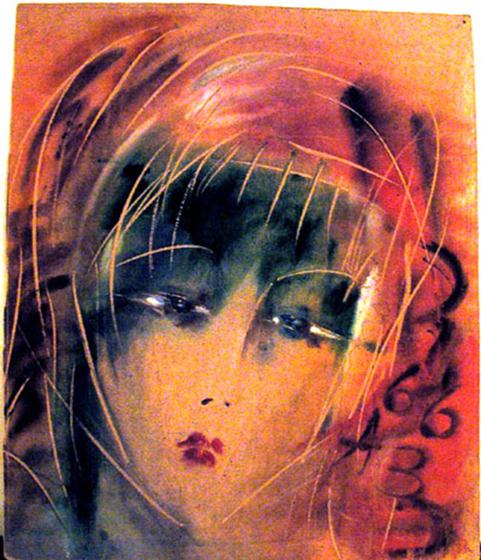

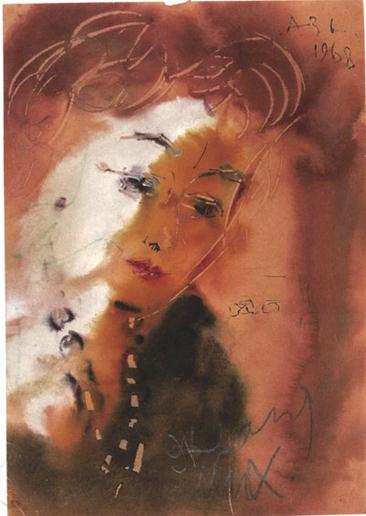

Шавкат Абдусаламов – живописец, сценограф, художник кино, литератор. Закончил ВГИК (1966), работал художником-постановщиком на фильмах Андрея Тарковского, Элема Климова, Али Хамраева. Выступил в качестве актера в фильмах А. Хамраева «Триптих», «Телохранитель». Работал с М. Антониони и Т. Гуэррой над кинопроектом "Воздушный змей".Первая персональная выставка состоялась в 1972 году. В 2000 году роман Абдусаламова «Единорог» (эпическая притча) попал в длинный список премии «Русский Букер». В 2011-мШавкат Абдусаламов был удостоен Премии Правительства РФ за выставочный проект «Пространство Шавкат.А» в ГМИИ им. А. С. Пушкина в Москве.

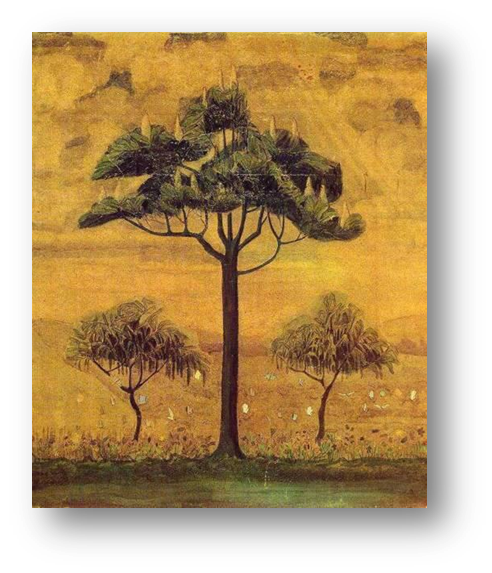

Пространство Шавкат.А

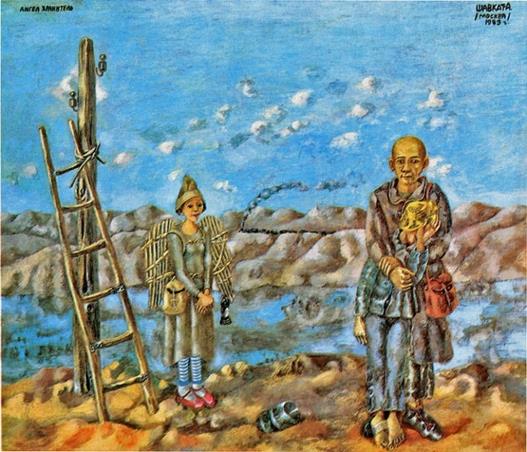

…Он перенес меня в свою пустыню, где жили персонажи, созданные светлой тайной, защищенные паутиной дерева, которое выдерживает время от времени снежные метели. Мир сказочной чистоты и невинности, которая то исчезает, то вновь возникает в памяти тех, кому посчастливилось наполниться этими видениями…

Тонино Гуэрра

Абдусаламов Ш. Рождество

Шавкат.А не обольщает никого национальной экзотикой. Он художник, стоящий на середине пути между христианской Европой, выбеленной до кости Азией и едва различимым в тумане Востоком. Его живопись – лазурит в оправе, треснувшей от зноя, глины. Из рук, обмакнутых в грязную жирную охру, вырастает голубой кувшин.

Его пергаментные фигуры головой достают небо. Они долговязы, как «Идущий Ван Гог» Осипа Цадкина. Они засыпаны песчаной мукой из мельничных жерновов, высужены голубизной неба.

Ю. Норштейн

Шавкат разливает зеленый чай в маленькие пиалы и рассказывает нам историю Мириам, которая родила мальчика с рогом во лбу.

Мы приехали в первый раз и знаем только, что он знаменитый художник, с которым работали Тарковский, Климов, Шепитько. Но на самом деле мы не знаем ничего о нем.

Шавкат рассказывает о Хивании, об ангеле, тихо спящим в саду у Единорога. И вдруг мы начинаем понимать, что все эти события происходят сейчас с нами, в этот самый момент. А Мириам, или Мария, как зовется она в Священном Писании, вместе с ангелом в красных босоножках смотрят на нас с холстов, висящих в мастерской.

«Рождение младенца как и Голгофа – это не то, что произошло однажды, тысячу лет назад, - говорит Шавкат. – Это постоянно длящийся акт». Он почувствовал это давно.

Мы еще почти не знакомы. И вдруг он говорит о своем только что законченном романе: «Там есть и Андрей Тарковский, и мои учителя, и жена Аллочка. Там есть и вы…»

И правда, его роман обо всех нас, о тех, кто знает и любит Шавката, и о тех, кто смотрит на его картины или листает страницы его книги.

И. Изволова

***

Дорога, она как бесконечность, она всегда.

Идет странник, идет давно.

На длинных одеждах следы износа, пыли, соли.

Есть в мире некие постоянные величины.

Странник мой, быть может, одна из них…

Ш. Абдусаламов

Благая Весть

***

Будь мы более внимательны к самим себе, мы бы начали не с колеса, а с крыльев.

Искусство

***

Самым лучшим памятником какой-либо эпохе все же является искусство. Всякая другая форма жизни представляет собой зло или сгусток крови.

***

Нам бы всем влиться в контекст общечеловеческой культуры. Не размежеваться, а влиться. Не дело искусства играть в политику.

***

Хождение по проволоке есть единственно правильное ощущение мира в художнике.

Мечты

***

Когда человеку становится тесно жить внизу, он начинает строить что-нибудь высокое. И это правильно. Мы полезем с тобой по лестнице на Стену, чтобы надолго изумиться широтой.

Мириам скинула с ног сандалии и поставила босую ногу на первую ступеньку.

- И ты разуйся, - сказала она сыну и добавила: - Так надо, для чуткости. Если бы на лапках птички были ботиночки, ей трудно было бы усидеть на ветке.

Бегство в Египет

Родина

***

Степь была огромна, ее нельзя было оставить, из нее нельзя было выйти, ибо звалась она Родиной. Жизнь, лишенная эстетического смысла, скоро тускнеет. Если все мы – божеское проявление, не означает ли это. что каждый из нас вправе претендовать на исключительность… Увы, все это так… Если бы не наш провинциализм. А разве земля по отношению к небу не провинция?

Ангел с чашей

***

И тогда мне пришла в голову мысль: а что, если сгенерировать детский смех на случай Страшного Суда… Являются лютые судьи неба, а мы им наши смеющиеся кубики в ноги. «Господи, это мы, а то, что позади нас, то наши несовершенные тени».

Ангел-Хранитель

***

Семья Юсуфа перебралась в холмы, укрылась в заброшенном Карьере. Как только старик понял – рог с головки сына не падет, - так и съехал с насиженного места.

- Надо пока что держаться подальше от людей.

Мириам только сказала:

- Возьму самое необходимое.

Серый осел не пошел, к тому времени он совсем одряхлел, остался доживать на виду автострады. Собака пошла с ними. На то и собака. В холмах она жила-жила, да и издохла. Братья наши меньшие недолго радуют своим присутствием. Петух тоже подался на новые земли. А как иначе? Нельзя без петуха, утра не будет. Нельзя без нового утра, день не сложится, а там, глядишь, и жизнь пойдет шиворот-навыворот. Нельзя без меры.

Птицелов

***

Он так любил ее, что от этой нестерпимой муки порой плакал. А когда стало не в силах более терпеть, он взял и убил ее. Но когда и он падал от избытка свинца и боли в груди, снова услышал давнее, дивное, нежное, сладко-ядовитое: «Мой бедный художник!» - и так явственно, что закричал от невозможности быть с ней. Кто-то другой, простучав башмаками по цементному полу, склонился над ним, но его уже не было. Маруся встретила его за воротами тюрьмы. Стриженная, босая, с узелком в руке, она одиноко топталась у края дороги под холмом. Он обнял ее, и они пошли вверх по холму.

С возлюбленной на коленях

Дорога под ними была давней, пыльной, на ней не было следов, как не оставалось следов и за ними. Пыль не проминалась, след не пропечатывался; так бывает, когда ходят по водам, облаку, упругим травам. Губы Маруси дрогнули, она сказала: «Как странно, однако». Он молча приник к их алому свету, как там, в переменчивом свете жизни. На вершине холма он обратил внимание на то, что и здесь были свои дали с вершинами, но без леса, трав и сизой дымки в лощинах. На удивление все было голо, уныло и беззвучно. Видимый мир не жил, он просто существовал.

Все, что они успели нашептать друг другу, было таким же вялым, вязким, скучным.

В самом их дыхании не было ничего такого, из-за чего можно было бы страсти взяться за нож. Не жизнь, а сплошной христианский мотив.

- Здесь нет теней, - промолвила Маруся. – Один ровный свет, и он ниоткуда.

«Да, не блудит на этих землях знойный ветер», - сказал он себе, и такая тоска нашла на него, что он снова, как там и тогда, в тюремном подвале, сминая эхо карающего выстрела, прокричал:

- Ма-ру-ся!

Бедная, она стояла рядом, была на расстоянии голубиного перышка, но крика возлюбленного не услышала.

И тогда, и потому, и оттого он повалил ее в немнущуюся пыль, тесно обнял и только тут ощутил их обоюдную смерть.

- Нас нет, - сказал он ей. – Мы, Маруся умерли, убились любовью.

Она прижалась к нему, и он увидел обыкновенное, увидел скоро скатившуюся по щеке слезу.

«Ах, вот какова природа жемчуга, ах, какая догадка осенила меня! А они там, глупые, ныряют за ним на дно океана».

- Плачь, сладкая женщина, плачь. Жемчуг – не самая низкая цена нашей любви…

Разлука

СЕМИДНЕВНЫЙ СМОТР ФРАНЦУЗСКОЙ ЖИВОПИСИ

ПРЕДИСЛОВИЕ

Смотр – иначе не назовешь мое семидневное знакомство с искусством Франции 22-го года.

За этот срок можно было только бегло оглядеть бесконечные ряды полотен, книг, театров.

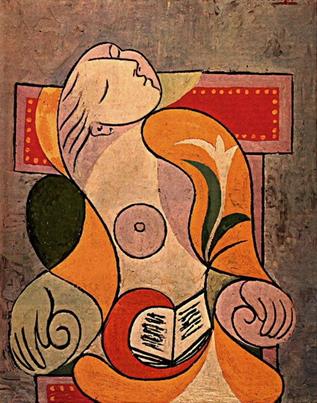

П. Пикассо. Чтение (Мария Тереза).

Из этого смотра я выделяю свои впечатления о живописи. Только эти впечатления я считаю возможным дать книгой: во-первых, живопись – центральное искусство Парижа, во-вторых, из всех французских искусств живопись оказывала наибольшее влияние на Россию, в-третьих, живопись – она на ладони, она ясна, она приемлема без знания тонкостей быта и языка, в-четвертых, беглость осмотра в большой степени искупается приводимыми в книге снимками и красочными иллюстрациями новейших произведений живописи. Я считаю уместным дать книге характер несколько углубленного фельетона. Меня интересовали не столько туманные живописные теории, философия "объемов и линий", сколько живая жизнь пишущего Парижа.

Вл. Маяковский

О ЧЕМ?

Эта книга о парижской живописи + кусочки быта.

До 14 года не стоило выпускать подобной книги.

В 22 году – необходимо.

До войны паломники всего мира стекались приложиться к мощам парижского искусства.

Российские академии художеств слали своих лауреатов доучиваться в Париж.

Любой художник, побывший год в Париже и усвоивший хотя бы только хлесткость парижских картиноделателей,- удваивался в цене.

Меценаты России, напр., Щукин, совершенно не интересовались современной русской живописью, в то же время тщательно собирали искусство парижан.

Париж знали наизусть.

Можно не интересоваться событиями 4-й Тверской-Ямской, но как же не знать последних мазков сотен ателье улицы Жака Калло!

А. Матисс.Очертания Нотр-Дам ночью.

Сегодня – другое.

Больше знаем полюсы, чем Париж.

Полюс – он без Пуанкарей, он общительнее.

Еще политика и быт – описываются.

Товарищи, на неделю тайно въехавшие во Францию на съезд партии, на съезд профсоюзов, набрасываются на эти стороны французской жизни.

Искусство – в полном пренебрежении.

А в нем часто лучше и яснее видна мысль, виден быт сегодняшней Франции.

До войны Париж в искусстве был той же Антантой. Как сейчас министерства Германии, Польши, Румынии и целого десятка стран подчиняются дирижерству Пуанкаре, так тогда, даже больше, художественные школы, течения возникали, жили и умирали по велению художественного Парижа.

Париж приказывал:

"Расширить экспрессионизм! Ввести пуантиллизм!" И сейчас же начинали писать в России только красочными точками.

Париж выдвигал:

"Считать Пикассо патриархом кубизма!" И русские Щукины лезли вон из кожи и из денег, чтобы приобрести самого большого, самого невероятного Пикассо.

Париж прекращал:

"футуризм умер!" И сразу российская критика начинала служить панихиды, чтоб завтра выдвинуть самоновейшее парижское "да-да", так и называлось: парижская мода.

Я въезжал в Париж с трепетом. Смотрел с учащейся добросовестностью. С внимательностью конкурента. А что, если опять мы окажемся только Чухломою?

ЖИВОПИСЬ

Внешность (то, что вульгарные критики называют формой) всегда преобладала во французском искусстве.

В жизни это устремило изобретательность парижан в костюм, дало так называемый "парижский шик".

В искусстве это дало перевес живописи над всеми другими искусствами – самое видное, самое нарядное искусство.

П. Пикассо.Девушка перед зеркалом.

Живопись и сейчас самое распространенное и самое влиятельное искусство Франции.

В проектах меблировки квартир, выставленных в Салоне, видное место занимает картина.

Кафе, какая-нибудь Ротонда сплошь увешана картинами.

Рыбный ресторан – почему-то весь в пейзажах Пикабиа.

Франсис Пикабиа:Picabia

Каждый шаг – магазин-выставка.

Огромные домища – соты-ателье.

Франция дала тысячи известнейших имен в живописи.

***

Все на своих местах.

Только усовершенствование манеры, реже мастерства. И то у многих художников отступление, упадок.

По-прежнему центр – кубизм. Попрежнему Пикассо – главнокомандующий кубистической армией.

По-прежнему грубость испанца Пикассо "облагораживает" наиприятнейший зеленоватый Брак.

Жорж Брак. Дома в Эстаке.

По-прежнему теоретизируют Меценже и Глез.

По-прежнему старается Леже вернуть кубизм к его главной задаче – объему.

По-прежнему непримиримо воюет с кубистами Делонэ.

По-прежнему "дикие" Дерен, Матис делают картину за картиной.

***

Вот Брак. 18 солидных вещей. Останавливаюсь перед двумя декоративными панно.

Какой шаг назад! Определенно содержательные. Так и лезут кариатиды. Гладенький-гладенький.

Серо-зелено-коричневый. Не прежний Брак, железный, решительный, с исключительным вкусом, а размягченный, облизанный Салоном.

Леже. Его сразу выделишь яркостью, каким-то красочным антиэстетизмом. Но и его антиэстетизм, в его мастерской кажущийся революционной, силой, здесь тоже рассалонен и выглядит просто живописной манеркой.

Смотришь на соседние, уже совсем приличные академические картинки и думаешь: если все это вставить в одну раму и чуточку подтушевать края, не сольется ли все это в одну благоприличную картиночную кашу? Кубизм стал совсем комнатным, совсем ручным.

Нажегшись на школах, перехожу к отдельным.

Матис. Дряблый. Незначительный. Головка и фигурка… Испытываю легкую неприятность, будто стоишь около картинок нашего отечественного Бодаревского.

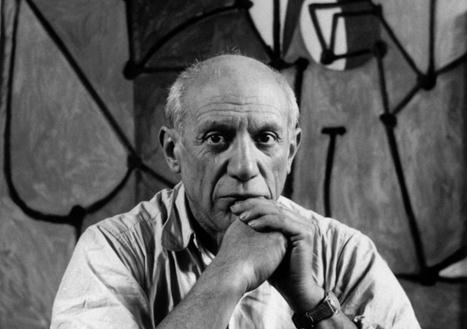

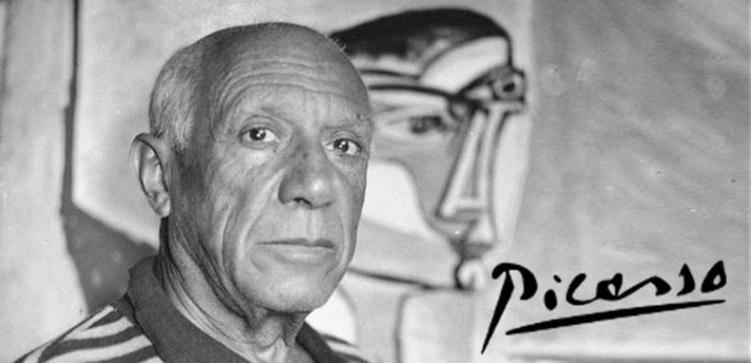

ПИКАССО

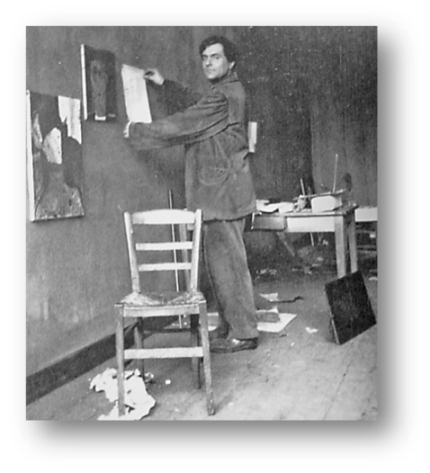

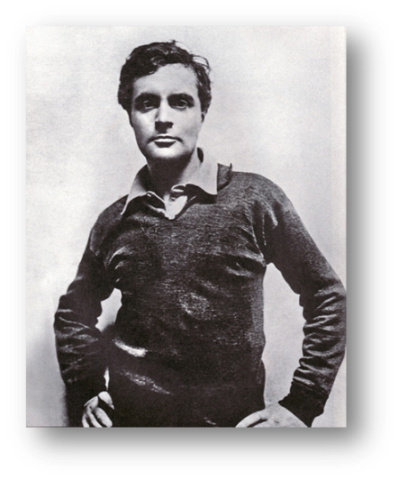

Первая мастерская, в которую нужно пойти в Париже, это, конечно, мастерская Пикассо. Это самый большой живописец и по своему размаху и по значению, которое он имеет в мировой живописи. Среди квартиры, увешанной давно знакомыми всем нам по фотографиям картинами, приземистый, хмурый, энергичный испанец. Характерно и для него и для других художников, у которых я был, это страстная любовь к Руссо.

П. Пикассо. Красное кресло

Все стены увешаны им. Очевидно, глаз изощрившегося француза ищет отдыха на этих абсолютно бесхитростных, абсолютно простых вещах. Один вопрос интересует меня очень – это вопрос о возврате Пикассо к классицизму. Помню, в каких-то русских журналах приводились последние рисунки Пикассо с подписью: "Возврат к классицизму". В статейках пояснялось, что если такой новатор, как Пикассо, ушел от своих "чудачеств", то чего же у нас в России какие-то отверженные люди еще интересуются какими-то плоскостями, какими-то формами, какими-то цветами, а не просто и добросовестно переходят к копированию природы.

Пикассо показывает свою мастерскую. Могу рассеять опасения. Никакого возврата ни к какому классицизму у Пикассо нет. Самыми различнейшими вещами полна его мастерская, начиная от реальнейшей сценки голубоватой с розовым, совсем древнего античного стиля, кончая конструкцией жести и проволоки. Посмотрите иллюстрации: девочка совсем серовская. Портрет женщины грубо-реалистичный и старая разложенная скрипка. И все эти вещи помечены одним годом. Его большие так называемые реальные полотна, эти женщины с огромными круглыми руками – конечно, не возврат к классицизму, а если уж хотите употреблять слово "классицизм" – утверждение нового классицизма. Не копирование природы, а претворение всего предыдущего кубического изучения ее. В этих перескакиваниях с приема на прием видишь не отход, а метание из стороны в сторону художника, уже дошедшего до предела формальных достижений в определенной манере, ищущего приложения своих знаний и не могущего найти приложение в атмосфере затхлой французской действительности.

Смотрю на каталог русской художественной выставки в Берлине, валяющийся у него на столе. Спрашиваю: неужели вас удовлетворяет снова в тысячный раз разложить скрипку, сделать в результате скрипку из жести, на которой нельзя играть, которую даже не покупают и которая только предназначается для висенья и для услаждения собственных глаз художника?

Почему,- спрашиваю, – не перенесете вы свою живопись хотя бы на бока вашей палаты депутатов? Серьезно, товарищ Пикассо, так будет виднее.

Пикассо молча покачивает головой.

– Вам хорошо, у вас нет сержантов мосье Пуанкаре.

– Плюньте на сержантов,- советую я ему,- возьмите ночью ведра с красками и пойдите тихо раскрашивать. Раскрасили же у нас Страстной!

У жены мосье Пикассо, хоть и мало верящей в возможность осуществления моего предложения, все же глаза слегка расцвечиваются ужасом. Но спокойная поза Пикассо, уже, очевидно, освоившегося с тем, что кроме картин он ничего никогда не будет делать, успокаивает "быт".

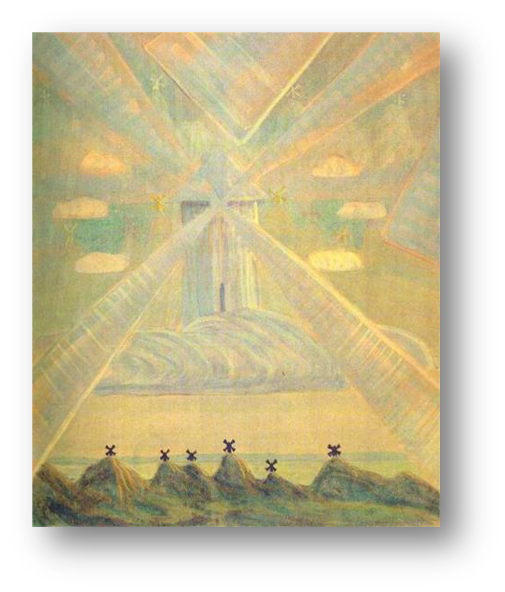

Розинер Ф. Искусство Чюрлениса / Феликс Розинер. – М.: Терра, 1993. – 408 с. : ил.

Из предисловия

Я стремился сделать свою книгу ясной и доступной для тех, кого я назвал бы «просвещёнными любителями искусств» и кто, в сущности, являются самыми искренними и достойными читателями, зрителями, слушателями. Помимо прочего, я хотел поделиться с ними своей любовью к художнику — любовью, которой живу уже почти тридцать лет. И если где-то она выражена слишком сильно, я надеюсь, что те, кто благодаря этой книге узнают и полюбят Чюрлёниса, меня поймут и… простят.

Кембридж, США, 1988

М. Розинер

Отражения в слове

(Фрагмент)

В этом разделе представлены те оригинальные словесные тексты Чюрлёниса, которые выражают прямую связь с его художественным мышлением. Несомненно, что поэтическое «я», с таким богатством проявившееся в живописи и в музыке Чюрлёниса, явственно отразилось и в его словесном творчестве.

… Особенный интерес вызывает сегодня его поэтическая лирика — та, которая не искала печати, не предназначалась ничьему вниманию, кроме как глазам близких и любимых им людей. Стихотворная поэма, сказка - притча, поэма о море, написанная поэтической прозой, записи в альбоме, которые тоже можно отнести к жанру стихотворений в прозе, небольшое, известное в устном пересказе, стихотворение и многие лирические фрагменты из его писем родным, жене и друзьям — вот то, что составляет словесную поэзию Чюрлёниса.

Эти немногие поэтические страницы сами по себе имеют немалую художественную ценность. Они, несомненно, находятся в русле символистской поэзии и прозы начала века и позволяют нам увидеть в них некое очень личное, уже внелитературное, а потому особенно естественное и живое отражение чувственного и образного мышления художника, поэта, музыканта эпохи начала века, кем и предстаёт перед нами Чюрлёнис. Многое здесь написано в состоянии эмоционального подъёма и часто бывает сентиментально — не следует при чтении забывать, что целый ряд записей посвящён или предмету любви, или интимным друзьям, но всегда автор этих страниц остаётся поэтом, искренним и простым в выражении чувства и мысли.

***

Осень. Голый сад.

Полураздетые деревья шумят и засыпают листьями тропинки,

а небо серое-серое, и такое грустное,

как только душа может грустить.

Через грядки и поляны идёт человек.

С мешком на плечах и с граблями в руке

идёт через грядки, а там недавно были цветы,

сейчас всё равно…

Осень. Грустит душа.

А небо серое. Нет пути!

Его засыпали жёлтые кленовые листья.

Деревья стоят полураздетые в опустелом саду и шумят...

Осень. Дождь перестал,

и солнце раздвинуло грустную занавесь облаков и взглянуло.

Какое прекрасное!

Засиял опустелый сад,

полураздетые деревья перестали шуметь,

а листья непрестанно падают на траву, на кусты, на тропинки.

Им всё равно…

***

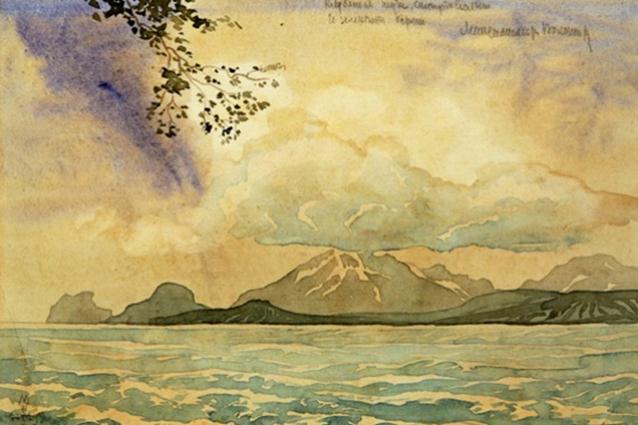

Я видел горы,— тучи ласкали их:

Я видел гордые снежные вершины, которые

высоко, выше всех облаков,

возносили свои сверкающие короны.

Я слышал грохот ревущего Терека, в

русле которого уже не вода, а ревут

и грохочут, перекатываясь в пене,

камни. Я видел… Эльбрус, подобный

огромному снежному облаку впереди

белой горной цепи. Я видел на закате

солнца Дарьяльское ущелье среди диких

серо-зелёных и красноватых причудливых

скал. Мы шли тогда пешком,

и эта дорога, как сон, на всю жизнь

останется в памяти...

***

Могучее море. Велико, беспредельно, безмерно. Целое небо обводит своею голубизной твои волны, а ты, полно величия, дышишь тихо и спокойно, ибо знаешь, что нет конца твоей мощи, нет пределов твоему величию, твоё бытие бесконечно. Велико, могуче, прекрасно море!

Ночью смотрит на тебя полмира, далёкие солнца погружают в

твои глубины свой мерцающий, таинственный, сонный взгляд, а ты, вечный король

великанов, дышишь покойно и тихо, знаешь, что ты одно есть и над тобой нет королей.

Ты морщишься, на голубом лице твоём как будто недовольство. Ты морщишься?

Неужели это гнев? Кто бы осмелился против тебя, о непостижимое в своём бескрайнем

величии море, кто бы осмелился пойти против тебя?

***

Я был сегодня на лугу и там узнал

прелюбопытные вещи. Ромашка, легко

качаясь на одной ножке, выдала мне

тайну: здесь была Ари и ласкала её

в своих белых ладонях, грела своим

взглядом и шептала, что из всех цветов

она больше всего любит ромашки, —

ведь это самый прекрасный

полевой цветок.

***

…Палка, пелерина. Ночь светлая,

настроение тоже просветлённое. Небо

окутано зеленоватым туманом, словно

заткано серебряной паутиной. Кое-где

звезда, будто заблудившаяся, попавшая

в сети мушка трепещет золотыми

крылышками, а в самом центре — луна-паук

смотрит значительным, мигающим

большим глазом. И всё происходит

в какой-то священной тишине.

Дальнейший путь был ещё прекраснее.

Луна закатилась, и ярко засверкали

звёзды, чудеснейшая часть небосвода:

Орион, Плеяды, Сириус, эта «Калифорния»

по Фламмариону…

***

Слушай. Слушай внимательно, затаив

дыхание. Слышишь? Как тихо

переговариваются звёзды…

***

Хотел бы я окружить тебя маем,

полным запаха цветов и тишины, а

под ноги твои бросить прекраснейший

ковёр Махарани, сотканный из золотой

паутины и хризантем белее снега.

***

Знаешь ли, Казбечек, когда мы сидели morn раз на горке, я потихоньку спустился в

долину и наблюдал за нами. Ты вся была на солнце, и солнце в Тебе, а я был очень осве-

щён Тобою, и большая тень падала от меня почти через всю горку. И грустно мне ста-

ло, поэтому, знаешь, пошёл я тогда долинами далеко-далеко, а когда вернулся к нам,

Ты ещё светилась, но моей тени уже совсем не было. Мы были очень заняты, нужно

было землянику поделить ровно пополам. Положили её на листочек и очень серьёзно

поделили между собой эту маленькую земляничку. И вспомнил я тогда, что было вре-

мя, когда мир был похож на сказку. Солнце светило стократ ярче.

Огромные леса блестящих орехов толпились по берегам сонных изумрудных озёр, и средь

золотистого хвоща, что высотой до небес, летел страшный птеродактиль, летел шумно, удиви-

тельный и горящий угрозой, и исчезал в лучезарной мгле двенадцати радуг, вечно

стоящих над тихим океаном.

Ты помнишь те времена, малютка? Помнишь, правда? О, несомненно. Не отпирай-

ся, это видно по твоим глазам. Ты, маленький мой Казбечек.

***

…Помни, что исполнятся все наши

желания, все мечты. Счастье с нами,

а если судьба слегка мешает и стесняет,

то уж такая у неё привычка.

Будет Кавказ, будет Париж, фиорды…

Я стану играть в вечерних сумерках,

мы вместе будем читать прекраснейшие

книги. А зимой у большого камина будем

обсуждать то, что было и будет.

Вместе обсудим новые сценические

замыслы. Я вижу, как горят твои светлые

глаза, как мысль твоя летит метеором,

и, ощущая бескрайнюю радость,

свято, твёрдо верю, что серость, жалкая

проза никогда не проникнут в наш

Дом. Ты будешь оберегать наш Алтарь,

ты, чудесная моя Жрица! Вся наша

жизнь сгорит на жертвеннике Вечного

и Всемогущего искусства. И скажи —

разве не мы самые счастливые люди

на свете?

***

Любовь — это восход солнца, полдень

долгий и жаркий, вечер тихий и

чудный. А родина её тоска.

Любовь — это старая песенка.

Любовь — это качели из радуги,

подвешенные на белых облаках.

Любовь — это мгновение блеска всех

солнц и всех звёзд.

Любовь — это мост из чистого золота

через реку жизни, разделяющую

берега «добра и зла»...

Любовь — это дорога к солнцу,

вымощенная острыми жемчужными

раковинами, по которым ты должен

идти босиком.

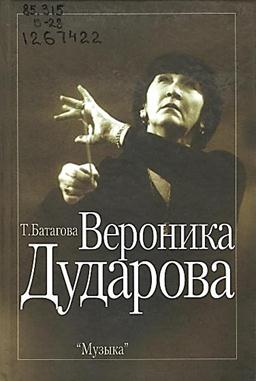

Геор Хугаев. Театр – судьба моя : рассказы, портреты, диалоги, размышления / сост. Хугаева В.В. – Владикавказ : Ир, 2011. – 302 с.

Автограф на память

Дорогим моим друзьям, нашей «классической» библиотеке! От всей души дарю вам Слово о самом дорогом, что было в моей жизни.

1.02. 2015 г. Валерия Хугаева

Геор Хугаев. Театр – судьба моя

Вся наша жизнь, как сцена без границ

Свои в ней комики, свои герои…

Но среди тысяч масок десять лиц

Найти, поверьте, дело непростое…

Одно из них – твое лицо, Геор!

Театр и ты – две ипостаси света.

Ты честь отцов и свой великий дар

Пронес по жизни бережно и свято.

И. Гуржибекова

Хугаев-режиссер – полководец, который готовит масштабное наступление.

Н. Саламов

Можно прожить долгую жизнь в искусстве и не вспыхнуть звездой. А можно поставить только два спектакля, таких, как «Сармат и его сыновья» и «На дне», и навсегда остаться в истории культуры.

Р. Бекоева

Мысли вслух…

Часто думаю о назначении театра. Не споря со всеми классическими философскими определениями, думаю, что человека просто тянет в этот волшебный дом. Желание пережить еще что-то, что за гранью нашей очень короткой человеческой жизни.

Есть пределы границы – рождение и кончина. А каждый ли может встретить в жизни счастье, любовь, потрясение? Но именно в повседневной обыденности рассыпаны блестки театра, его сюжеты, его герои. В них влюбляются, поклоняются, о них мечтают…

А мы, создатели спектакля? Как перестраивается наша обыденная жизнь? Мы попадаем в ритм и ощущение образа… и помимо логики нашей личной жизни включается подсознание и вдруг подсказывает совершенно неожиданно и жест, и чувство, и образ… Мне часто подсказывает даже во сне… После репетиции я долго не могу отключиться от того, что только что видел, слышал, анализировал, развивал… Повторяю про себя текст, не слышу и не вижу вокруг себя ничего. Даже ложку проношу мимо рта… Что это за виртуальное состояние?

Спектакль «На дне». Б. Ватаев – Лука, К. Сланов – Корастылев. Режиссер – Г. Хугаев.

…Искренность и красота – смысл искусства… Сейчас на сцену часто приходит анархия, вседозволенность, которые принимаются за новацию. Модернистские приемы – как основа режиссуры – «быть ни на кого не похожим»… Искажение пьесы, смысла ради формализма. Это повышает любопытства толпы, понижает вкусы зрителя, просто разрушает их.

…Человечность – не абсурдная форма, вымученная и рассудочная. Очень люблю паузы, которые рождают и слова, и действие. А вообще каждая постановка – это открытие и для себя, и для актера. Когда это случается, это такая радость, она не мгновенная, ее переживаешь долго. Вот и репетиция закончилась, а в тебе живет какая-то победа…

… «Когда уходит герой, на сцену выходит клоун!» (Гейне). Как верно! Где герой сегодня? Кто он? ... Спады и возрождение – это естественный ход любого искусства. Но общая тенденция – движение вверх всегда впереди маячат недосягаемые вершины…

Слово о Тхапсаеве

… Первое свое слово со сцены он произнес в сарае своего соседа, где местные ребята показывали одноактную пьесу. Там он почувствовал всю прелесть лицедейства, там его внутренний голос подсказал ему, что он обречен на это, рожден для театра…

… В. Тхапсаева редко можно было видеть в центре актерской компании, рассказывающего анекдот или смешную байку… Он никогда не участвовал в театральной суете, группировках, дрязгах, конфликтах, хотя его часто провоцировали на это. Но природная совестливость и чистота спасали его от этой бездны и грязи. Никогда не стремился к лидерству житейскому, бытовому, но зато был лидером на сцене, и там у него хватало и страсти, и мужества, и твердости до конца отстаивать свою человеческую суть, свою позицию. Проживая ту или иную трагическую роль, он отстаивал себя – человека по-детски добросердечного, чистого, доброго и беспомощного перед коварством и кознями…

Роль Отелло – подарок судьбы Тхапсаеву. В этом внешне тихом, скромном актере открылись и разыгрались такие страсти, такие человеческие переживания, такие глубинные эмоциональные пласты, что его мир ошеломил не только своих коллег и местного зрителя, но и крупнейших шекспироведов страны…

В. Тхапсаев - Отелло

…Однажды на спектакль «Отелло» приехала на автобусе-драндулете большая группа зрителей. Приехала из дальнего селения, и в предвкушении праздника шумно высаживалась из автобуса. Мой взгляд выхватил из толпы фигуру одного старика. Он был высок и хрупко тонок, высохший до прозрачности. Осторожно переставляя ноги, опираясь на палку, он добрался до лестницы, ведущей в вестибюль, и остановился перед этим препятствием. Я невольно подошел к нему, помог преодолеть преграду. И когда мы переступили порог нашего театрального храма, я, может быть, не совсем тактично спросил, не рискованно ли ему было проделать столь утомительную дорогу, чтобы попасть на спектакль. Он помолчал немного и сказал:

- Я, видимо, уже близок к переходу туда, в другой мир, - он показал рукой вверх. – Что я скажу тем, кто оказался там раньше меня, если они меня спросят, видел ли я Бало Тхапсаева? Как я выйду из положения? Что отвечу? А тут представилась такая удача, вот я и двинулся в путь.

Закончился спектакль, и я снова увидел моего собеседника. Он сидел, покачиваясь на скамейке, в каком-то недоумении. Я подошел и спросил:

- Понравился Вам спектакль?

- Ой-е-ей! – услышал я в ответ. – Такой красивый, отважный и благородный мужчина и так некрасиво закончил свою жизнь. Разве пристойно осетину душить женщину? Если она нарушила верность браку, он должен был вернуть Дездемону фамилии, из которой он взял ее, вернуть в отчий дом! Ах, как некрасиво! – опять опечалился мой собеседник.

Я пытался убедить его, что подобную развязку придумал великий Шекспир, но… старик был неумолим.

- Наш великий Бало не должен был так поступать!

Разговор был исчерпан…

… И вот тогда, может быть впервые, я задумался о возможностях совместимости классических произведений с национальной этикой. Кто прав – Шекспир или старик? Как соединить наш национальный нравственный закон с поступком Отелло?..

***

Я как режиссер – один из неисправимых поклонников Шекспира. Меня очень привлекает жизненность его произведений и его театральность, стремительность и непрерывность действия…

Суть трагедий Шекспира, в чем она? В первую очередь, в беззащитности, в уязвимости и одиночестве человека перед серым, многоликим и беспощадно-жестоким злом. Человек-герой, в самом и высоконравственном смысле, чистый душой и помыслом «протыкается соломинкой пигмея». Как Шекспир умеет раскрывать богатство и противоречия человеческой натуры, борьбу между совестью и поступком!

Эфрос А. Профили : Очерки о русских художниках / Абрам Эфрос. – СПб. : Азбука-классика, 2007. – 320 с. : ил.

Читателю предстоит со мной пройти как бы по вернисажу большой выставки. Я люблю это медлительное хождение из зала в зал, вдоль стен, с которых глядят полотна, и мимо художников, которые смотрят на них и на нас. Празднично, торжественно, немного глупо; чувствуешь в себе разом влюбленность и злость; воздух насыщен атомами признаний и ссор; вещи и люди живут одной жизнью; мастер, выставивший произведение, становится таким же экспонатом, как вещь, которую он сделал.

Абрам Эфрос.

Октябрь 1929 г.

Профили

Отрывки из книги

Серов

В. Серов. Автопортрет

Знаменитый серовский портрет 1907 года: молодая дама в будуаре — ткани, перья, меха, зеркала, длинный строй флаконов и безделок, и среди всего этого, прорезывая картину тонким очерком, стоит объединяющим символом юности, красоты и довольства женская фигура.

В. Серов. Портрет Г. Л. Гиршман

В сердечном веселии мы, зрители, путешествуем по нарядному портрету, скользим от банта к банту, от драгоценности к драгоценности, от флакона к флакону, сбегаем по зеркалу, в котором отражается прекрасная дама, и вдруг: в углу, внизу, едва заметное сквозь муть стекла, нам навстречу встает чье-то напряженное, рассеченное на лбу мучительной складкой мужское лицо. Узнаем: Серов! Но какой неожиданный, необычайный автопортрет — Серов за работой, Серов, придавленный своим искусством, Серов изнемогший.

Его умное мастерство не знало случайностей. Больше, чем кто-либо из художников, он мог бы дать отчет в назначении каждого приема и смысле любой околичности. Это — насквозь сознательное искусство. Здесь царство мозга. И когда за парадной дамой парадного будуара мы внезапно встречаем, словно бы случайно отраженную, складку серовского лба, мы понимаем, что этим тончайшим приемом контраста Серов тому из нас, кто будет достаточно внимателен, чтобы за беззаботной моделью разглядеть его, художника, приоткрывает тягость своего творчества…

…Он прикован к своему искусству, как горбун к горбу. Он вечно ощущает его, разглядывает, обдумывает, расценивает. Это — постоянная тяжба с собою, с тем, кого он изображает, со своим мастерством.

В. Серов. Ифигения в Тавриде

…Серов, одновременно, сдержал все обещания юности — и не выполнил ни одного… Он родился сыном своего времени — и вырос его пасынком. Он ни во что не верил, но кипел в пустом действии. Как лермонтовский эпигон, он случайно любил и ненавидел. Он был публицистом без цели, экспериментатором — от случая, разносторонним — от безразличия, мастером — от повторений. Он был первым декадентом русского искусства. — Нет, надо сказать иначе: он был первой жертвой русского декаданса, самой большой и самой неправильной. Если бы истории можно было предъявлять счет за неправильные потери, я думаю, что наше поколение должно было бы начать его Серовым.

В. Серов. Портрет Иды Рубинштейн

Шагал

М. Шагал. "Автопортрет с семью пальцами"

Как сам Шагал, так трудно его искусство. Чтобы его полюбить, надо к нему приблизиться, а чтобы приблизиться, нужно пройти медленный и настойчивый искус проникновения сквозь его твердую оболочку. Потому что первый взгляд беспомощно путается в противоречиях и диковинах шагаловского искусства.

…Что Шагал очень талантлив — эта сторона видна сразу; но зачем он делает все эти странности? Отчего этот чудесно написанный еврейский старец — зеленый? А у другого — красные и зеленые руки? У третьего на голове стоит совершенно такой же маленький еврейчик, лишь повернувшийся в другую сторону? У лошади виден в брюхе нерожденный жеребенок, а под копытами торчат две людские фигуры? У старухи отскочила голова и мчится ввысь, а безголовое тело стремительно спускается с высоты к корове, стоящей на крыше дома? А у девушки с букетом — к губам приник юноша, перекинутый в воздухе, через ее голову, словно кошка, подброшенная вверх? У вола — мужской сюртук и человеческие руки, и он сидит, раздумчиво облокотившись, меж двух свисающих с его плеч голых ног, принадлежащих, вероятно, той, в платке, бабьей голове, что, затылком вниз, плюет ему в рот? У человека, смотрящего сквозь окно на Париж, голова Януса — с лицом вперед и лицом назад, — и кошка, с девичьим обликом, глядит с подоконника на двух людей, лежащих, затылками друг к другу, возле Эйфелевой башни и ростом равных покосившимся многоэтажным домам окрест?

Что это — болезнь или озорство, то особенное эстетическое озорство молодости, художественное “рапенство”, которым начинали свой творческий путь так много больших художников?

М. Шагал. Автопортрет с часами перед распятием

…Шагал — бытовик, но и Шагал — визионер; Шагал — рассказчик, но и Шагал — философ; русский еврей — хасид, но и выученик французского модернизма; но и, наконец, вообще некий космополитический фантаст, несущийся, как колдун на помеле, над земным шаром и в стремительном полете увлекающий вослед себе множество разных частиц множества разных жизней, роем оседающих на его полотна, когда наступают часы раздумий и творчества и пластически претворяется в образы и краски текучая и вихреная стихия шагаловских видений.

М. Шагал. День рождения

М. Шагал. Невеста с веером

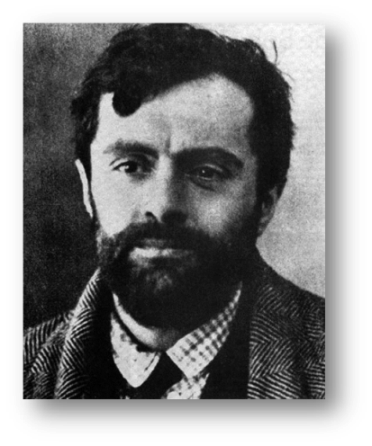

Альтман

Н. Альтман. Автопортрет

Альтман появился среди нас года за два до мировой войны. Он появился бесшумно и уверенно. Однажды художник и художественники заметили, что их число стало на одну единицу больше, чем прежде… Альтман вошел в чужое общество, как к себе домой, и сразу стал существовать в качестве равноправного сочлена.

Он сделал это с такой безукоризненной вескостью, что все инстинктивно подвинулись и дали ему место. Казалось, каждый был уверен, что все остальные, кроме него, хорошо знают вошедшего, и он, незнающий, пожалуй, даже виноват в том, что его не знает…

… Магия, которой был наполнен воздух вокруг Альтмана, делала правдоподобным все неправдоподобное.

Благодаря ей Альтман, как герой сказок, мог очутиться прямо в середине жизненной карьеры и продолжать путь, которого он никогда не начинал. Альтман сразу занял место в виднейших группировках; Альтман сразу стал членом влиятельнейших кружков; Альтман сразу попал в поле зрения руководящей прессы; Альтман сразу приобщился к крупнейшим кошелькам художественной биржи.

…Альтман — математик искусства, а не поэт. Если у него есть вдохновение, это — вдохновение вычисления, а не одержимости. «Поэзия, прости господи, должна быть глуповата…» — но этой пушкинской мерки к нему никак не приложишь. Альтман удручающе умен, или радующе умен, смотря по вкусам, — он умен всегда. Точно так же он удручающе удачлив или радующе удачлив, — но всегда удачлив.

…Он — действительно левый, совсем левый, конструктор от живописи, инженер от искусства, — строитель современнейшего склада, утонченный применитель утонченных форм, художник с сертификатом, подписанным самыми крайними, роковыми людьми левых течений, — соратник Пикассо и Татлина, Шагала и Малевича, Боччони и Архипенко.

Н. Альтман. Материальный подбор

И тем не менее это — мундир, это — декорация; это — деревья, из-за которых можно не заметить леса, а лес Альтмана — старый лес, привычный лес, исхоженный лес: живопись как живопись и скульптура как скульптура, какая была, какая есть и какая будет…

Портреты Альтмана суть обычные портреты, его пейзажи суть пейзажи, натюрморты суть натюрморты; они всегда хранят в себе старое, основное, выверенное свойство каждого такого рода искусства, и если уклоняются от него, то лишь настолько, чтобы не повредить своего родового признака: портрет Альтмана всегда похож на портретируемого, пейзаж говорит о лике природы, натюрморт верен облику предмета; но все это хитро, вкусно, умно, расчетливо приправлено сдвигом, разрывом, сложной фактурой, многопланностью, как кушанье приправляется пряностями.

Н. Альтман. Портрет А. Ахматовой

Гудиев Г.Г. Вершины [Текст] : очерки / Герман Гудиев. – Владикавказ : Ир, 2003. – 228 с.

Герман ГУДИЕВ

Вершины

Предисловие

Мыслящего интересует все многообразие Земли и Вселенной, но в абсолютной мере человека волнует и вдохновляет феномен Человека!..

Очерки, которые предлагаю вашему вниманию, — труд почти всей моей жизни, они о людях, достойных восхищения, и — никогда — забвения. Рамой ограничен холст, но не его содержание...

Попытка воссоздать в данном случае посредством слова даже мельчайший скол жизни человека, тем более личности, часто незаурядной, — проблематично для автора и, как правило, сомнительно в своей непогрешимости для персонажа произведения.

Не ошибаются только боги. Поэтому не снимаю с себя ответственности за погрешности, а, возможно, и ошибки в своей работе, и в то же время хочу заверить, что, подобно переводчику, старался в меру своих скромных способностей, воссоздавая, — не разрушать, тем более не деформировать священный для меня оригинал, каким являлись люди, их жизни и судьбы…

Автор

МАХАРБЕК ТУГАНОВ: ВОЗРОЖДЕНИЕ

http://artgallery.darial-online.ru/tuganov/gudiev.shtml

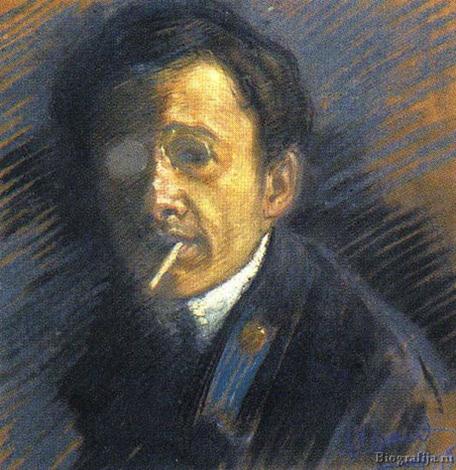

Я не был знаком с М. Тугановым и словно всегда его знал... Подобное и с его работами, – словно видел их до собственного рождения... Увидев его автопортрет, понял, что этот человек украсил бы собой не только любое общество, но и пустыню, ибо и в пустыне, без свидетелей, он не совершил бы ничего, не достойного Человека. Автопортреты пишут, чтобы поцеловать себя. Туганов с автопортрета целует нас – это его сдержанно-вдохновенный взгляд, как у верующего перед алтарем...

Я хорошо знал его сына Энвера. Говорю «хорошо», хотя видел и

общался с ним коротко два раза, но этих минут было достаточно,

чтобы понять всю мощь древнего рода Тугановых на высоте, где ни

пищи, ни влаги, но простор и плечо ветра... Энвер умер в доме для

престарелых. Лорка как-то заметил, что мертвый испанец мертвее

любого мертвеца... Осетин, умирая даже во дворце падишаха, – беден.

Это наше проклятие, а, может, опыт и беззвучный смех над

богатством, как вожделенным наказанием свыше...

М.Туганов. Батрадз в борьбе с небом

Пунктуальные и добросовестные исследователи жизни личности «подметают» даты, вехи, были и небылицы, вещи и вещицы иногда чрезмерно, наивно полагая, что множат не знаменатель, а числитель... Что даст простое сложение там, где надо извлечь корень? Туганов учился в Германии. Ну и что? Владел языками. Похвально. Много работал. Почти не аргумент. Гений! Это очевидно. Любая биография по-своему интересна. Интересны детали биографии. Тона и полутона. Трещины и гладь. Да простят меня творцы монографий, биографий, мемуаров и прочей беллетристики, все это, пусть шумный и цветной, но базар. В нашем случае интересен феномен духовного вождя, который, как и Коста, «вернул нам лицо» в искусстве живописи...

М.Туганов. Нарты в гостях у семиглавых великанов

Когда из материнского лона рождается ребенок, наивные родители думают, что малыш плоть от плоти – их, не понимая, что генный код любого человека – родовой и берет начало от пещеры и огнива пращуров, а не от кушетки родильного дома... Так называемая «чистота» крови, не дистилляция, – наоборот, сложнейший замес, обладающий свойством нести в себе, в неизменном виде, главную, основную комбинацию замысла...

М.Туганов. Приглашение Бора на пир Донбеттыров

Творческая задача Махарбека Туганова как художника и в первую очередь как патриота, ученого и мыслителя, – буквально на ровном месте выстроить архетип своего народа, который, подобно древним грекам или римлянам, обладал уникальной культурой, ратным искусством, был велик числом, но разделил участь цивилизаций, переживших цикл возрождения, упадка и, в конце концов, краха, подобно гигантскому метеориту, сгоревшему дотла в плотных слоях атмосферы... Да, комета сгорела, но не дотла. Остались слабо светящиеся, еще теплые крупицы, и задача Туганова заключалась в том, чтобы подвиг, свершенный Коста в литературе, он, перехватив сверхзадачу, как священную эстафету, свершил в искусстве живописи. И он это сделал. Из пепла и праха последних свидетелей воссоздал мир – и материальный, и духовный – сотен тысяч скифо-сарматов, которые в тигле истории и в его гениальном сознании, кипя и затекая жила в жилу и струя в струю, превращались в аланов, осов. Подвиг Туганова заключается в том, что в его работах, в каждом атоме, штрихе, мазке, черте и черточках, в пропорциях, темпо-ритме, цвете, овале и угле, тени и вспышке, фактуре холста, в ровном и мощном дыхании каждого полотна и даже карандашного наброска – генетический кубик, звено, цепь, в которых закодирован образ и облик его народа: от уродливого горбуна до красавца, от дурачка до мудреца, от скупца до рыцаря щедрости...

М.Туганов. Айсана похищает Бурдзабах

Этот гумус протек сквозь сито миропонимания и обрел формосодержание, адекватное идее Создателя, ибо нет у Туганова ни одного эскиза или законченного полотна, «запачканного» приблизительностью вещей, архитектоники ТИПА как онтологической данности. Как бы не менялись условия существования, как бы они не деформировали нас, никакие мутации и потрясения не смогут отныне стереть с наших лиц печать оригинала... У Туганова работ не много и не мало – ровно столько, сколько было нужно для решения задачи. Его Курдалагон, Урузмаг, Хамыц, Батрадз, Сослан, Сырдон, Мукара... Его Кубады... Его Шатана и мать сирот – художественный аналог таблицы Менделеева с весом удельным и атомарным, с валентностью и порядком, в котором свойства элементов строго соответствуют их качественному содержанию...

М.Туганов. Тренировка нартских женщин

Туганов подарил духовный ключ к хромосомному замку осетин – единственный и безотказный. Врезавшись, как Сослан на стреле, в эпос, он черпал из него, чтобы воссоздать корневые типажи, корневые характеры, становой хребет народа скальной твердости! Воедино, в кулак, он собрал свой народ в «Пире нартов». Над чередой пирующих танцует на ковше Батрадз – воин и герой, но если вглядеться в его лицо, которое даже под пристальным взглядом «гуляет», как плазма в магнитной буре, начинаешь понимать, что это лицо и есть тот магический тотем, в котором плещется весь народ Осетии – с Первого Дня Сотворения до бесконечности...

М.Туганов. Пир нартов

Гаспаров М.Л. Записи и выписки / М.Л. Гаспаров. — М. : Фортуна ЭЛ, 2016. - 352 с.

Наша справка:

Михаил Леонович Гаспаров (1935-2005) — крупнейший отечественный филолог, литературовед, переводчик, автор многочисленных трудов по античной литературе, поэтике и стиховедению, широко известных и у нас в стране, и за рубежом.

Предлагаемая книга — это третье издание его единственного ненаучного произведения "Записи и выписки". Она представляет собой причудливый сплав мемуаров, дневниковых записей, писем, публицистических статей, воспоминаний о своих учителях, друзьях и коллегах: легендарном античнике С. И. Соболевском, о Ф. А. Петровском и М. Е. Грабарь-Пассек, писателях Сергее Боброве, Корнее Чуковском, академике С. С. Аверинцеве, поэте Иосифе Бродском и других замечательных людях, выдающихся представителях российской культуры XX века.

Записи и выписки

ВРАТА УЧЕНОСТИ

Первый шедевр в вашей жизни? Что

это было? Кто сказал, что это шедевр?

Или это собственное — сразу —

восприятие? Или титул присвоен

позже?

Из анкеты

Вначале было имя. Взрослые разговаривали и упоминали Евгения Онегина, Пиковую Даму, Анну Каренину, Чарли Чаплина, причем ясно было, что это были не их знакомые, а персонажи из другого, тайного их мира, для детей закрытого. От вопросов они отмахивались — некогда и слишком сложно. Чтобы проникнуть в их мир, нужно было запомнить и разгадать имена. Имя Пушкина не произносилось — оно как бы самоподразумевалось. Когда я в пять лет спросил бабушку: «А кто такой Пушкин?», она изумилась: «Как, ты не знаешь Пушкина?» Через месяц я твердил сказки Пушкина наизусть вслух с утра до вечера. А через год началась война. Случилось чудо: в эвакуационном поселке, где вовсе нечего было читать, оказался старый растрепанный однотомник Пушкина. Стихи были непонятны, но завораживающи. Я ходил по бурьянным улицам и пел: «Скажите: кто меж вами купит ценою жизни ночь мою?» Что это значило, было неважно. Потом я много страдал от этой привычки: из-за звуков ускользал смысл. («И слово только шум, когда фонетика — служанка серафима»). Уже подростком, уже много лет зная наизусть тютчевское «как демоны глухонемые, ведут беседу меж собой», я вдруг понял зрительный смысл этой картины — ночные вспышки безмолвных красных зарниц. Это было почти потрясение.

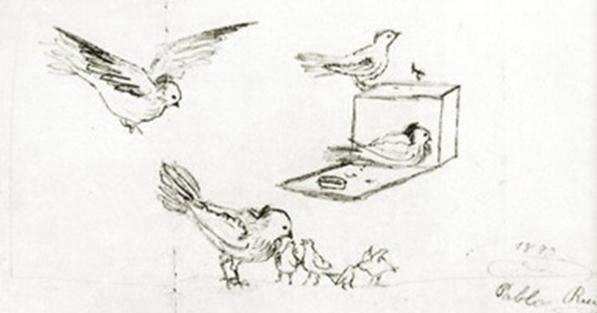

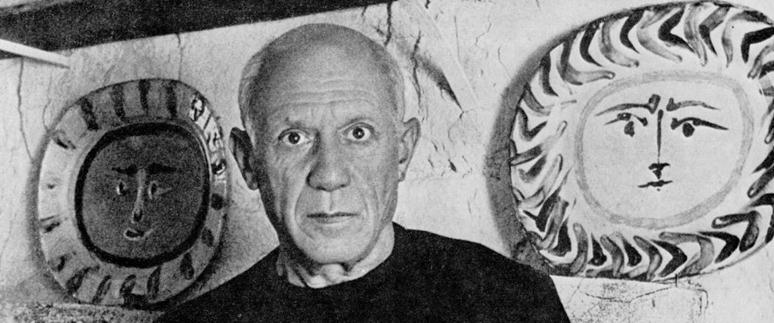

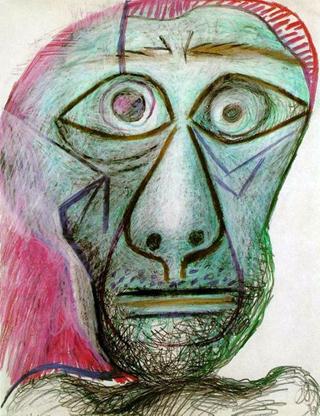

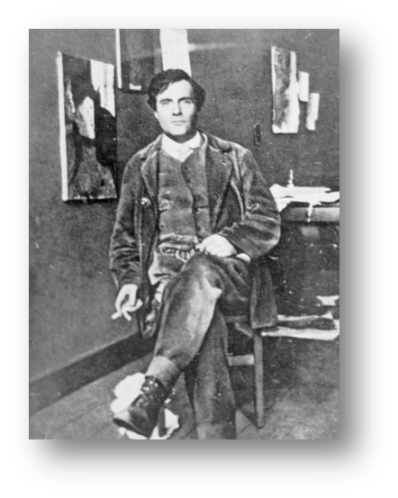

Пикассо

Пикассо

Мне повезло: в том же дошкольном возрасте мне нанедолго попался в руки другой том Пушкина, из полного собрания, с недописанными набросками: «[Колокольчик небывалый У меня звенит в ушах,] На заре-------- алой [Серебрится] снежный прах...» Я увидел, что стихи не рождаются такими законченно-мраморными, какими кажутся, что они сочиняются постепенно и с трудом. Наверное, поэтому я стал филологом. Если бы мне случилось хоть раз увидеть, как художник работает над картиной или рисунком и в какой последовательности из ничего возникает что-то, может быть, я лучше понимал бы искусство.

Я рос в доме, где не было даже "Анны Карениной". Тютчева, Фета, Блока я читал по книгам, взятым у знакомых, почти как урок: скажем, по полчаса утром перед школой. Они не давались, но я продолжал искать в них те тайные слова, которые делали их паролем взрослого мира. У знакомых же оказалась Большая советская энциклопедия, первое издание с красными корешками. Там были картинки-репродукции, но странные: угловатые, грязноватые, страшноватые, не похожие на картинки из детских книжек. Взрослые ничего сказать не могли: видно, это был пропуск в какой-то следующий, еще более узкий круг их мира. Статьи «Декадентство» и «Символизм» тоже были непонятны, хотя имен там было много. Некоторые удавалось выследить. Четыре потрясения я помню на этом пути, четыре ощущения «неужели это возможно?!» — Брюсов, Белый (книжечка 1940 г. с главой из «Первого свидания»), Северянин, Хлебников. Брюсова я до сих пор люблю вопреки моде, Северянина не люблю, Хлебников не вмещается ни в какую любовь, — но это уже не важно.

Моя мать прирабатывала перепечаткой на машинке. Для кого-то она, вместо технических рукописей, перепечатывала Цветаеву — оригинал долго лежал у нее на столе. (Как я теперь понимаю, это был список невышедшего сборника 1940 г — бережно переплетенный в ужасающий синий шелк с вышитыми цветочками, как на диванных подушках.) Я его читал и перечитывал: сперва с удивлением и неприязнью, потом все больше привыкая и втягиваясь. Кто такая была Цветаева, я не знал, да и мать, быть может, не знала. Только теперь я понимаю, какая это была удача — прочитать стихи Цветаевой, а потом Мандельштама (по рыжей книжечке 1928 г.), ничего не зная об авторах. Теперешние читатели сперва получают миф о Цветаевой, а потом уже, как необязательное приложение, ее стихи.

Пикассо

Пикассо

"Вратами своей учености» Ломоносов называл грамматику Смотрицкого, арифметику Магницкого и псалтирь Симеона Полоцкого. Врата нашей детской учености были разными и порой странными: кроссворды (драматург из 8 букв?), викторины с ответами (Фадеев — это «Разгром», а Федин — «Города и годы»), игра «Квартет», в которой нужно было набрать по четыре карточки с названиями четырех произведений одного автора. Для Достоевского это были «Идиот», «Бесы», «Преступление и наказание», «Униженные и оскорбленные». Я так и остался при тайном чувстве, что это — главное, а «Братья Карамазовы» — так, с боку припеку. Мне повезло: школьные учебники истории я прочитал еще до школы с ее обязательным отвращением. В разделах мелким шрифтом там шла культура, иногда даже с портретами: Эсхил-Софокл-Еврипид, Вергилий-Гораций-Овидий. Данте-Петрарка-Боккаччо, Леонардо-Микельанджело-Рафаэль («воплотил чарующую красоту материнства», было сказано, чтобы не называть Мадонну), Рабле-Шекспир-Сервантес, Корнель-Расин-Мольер, Ли Бо и Ду Фу. Я запоминал эти имена как заклинания, через них шли пути к миру взрослых. Может быть, я не рвался бы так в этот мир, если бы мог довольствоваться тем, что сейчас называется детская и подростковая субкультура; но по разным причинам я чувствовал себя в ней неуютно.

Пикассо

Пикассо

Мы жили в Замоскворечье; Третьяковка, только что из эвакуации, была в четверти часа ходьбы. Я ходил туда каждое воскресенье, знал имена, названия и залы наизусть. Но смотреть картины никто меня не учил — только школьные учебники с заданиями «расскажите, что вы видите на этой картинке». Теперь я понимаю, что даже от таких заданий можно было вести ученика к описательскому искусству Дидро и Фромантена. Потом, взрослым, теряясь в Эрмитаже, я сам давал себе задания в духе «Салонов» Дидро, но было поздно. Краски я воспринимал плохо, у меня сдвинуто цветовое зрение. Улавливать композицию было легче. В книгах о художниках среди расплывчатых эмоциональных фраз попадались беглые, но понятные мне слова, как построена картина, как сбегаются диагонали в композиционный центр или как передается движение. Я выклевывал эти зерна и старался свести обрывки узнанного во что-то связное. Иногда это удавалось. У меня уже были дети, у знакомых были дети, подруга-учительница привозила из провинции свой класс, я водил их по Третьяковке и Музею изобразительных искусств, стараясь говорить о том, что только что перестало быть непонятным мне самому. Меня останавливали: «Вы не экскурсовод!», я отвечал: «Это я со своими знакомыми». Кто-то запоздавший сказал, что старушка-сторожиха в суриковском зале сказала: «Хорошо говорил», я вспоминаю об этом с гордостью. Теперь я забыл все, что знал.

Пикассо

Пикассо

Старый русский футурист Сергей Бобров, у которого я бывал десять лет, чтобы просветить меня, листал цветные альбомы швейцарской печати, время от времени восклицая «а как выписана эта деталька!» или «какой кусок живописи!» (Эти слова меня всегда пугали, они как бы подразумевали то тайное знание живописи, до которого мне так далеко.) Из его бесед невозможно было вынести никаких зерен в амбар памяти, но когда я в позднем метро возвращался от него домой, то на все лица смотрел как будто промытыми глазами. С музыкой было хуже. Я патологически глух, в конце музыкальной фразы не помню ее начала, ни одной вещи не могу отличить от другой. (Кроме «Болеро» Равеля.) Только из такого состояния я мог задать Боброву отчаянный вопрос а в чем, собственно, разница между Моцартом и Бетховеном? Бобров, подумав, сказал: «Помните, у Мольера мещанину во дворянстве объясняют, как писать любовные письма? Ну так вот, Моцарт пишет «Ваши прекрасные глазки заставляют меня умирать от любви; от любви прекрасные ваши глазки умирать меня заставляют, заставляют глазки ваши прекрасные...» и т.д. А Бетховен пишет «Ваши прекрасные глазки заставляют меня умирать от любви — той любви, которая охватывает все мое существо, — охватывает так, что...» и т.д.»

Пикассо

Пикассо

Я подумал: если бы мне это сказали в семь лет, а не в двадцать семь, то мои отношения с музыкой, может быть, сложились бы иначе. Впрочем, когда я рассказал этот случай одной музыковедше, она сказала: «Может быть, лучше так: Моцарт едет вдаль в карете и посматривает то направо, то налево, а Бетховен уже приехал и разом окидывает взглядом весь минованный путь». Я об этом к тому, что даже со слепыми и глухими можно говорить о красках и о звуках, нужно только найти язык.

Когда мне было десять лет и только что кончилась война, мать разбудила меня ночью и сказала: «Слушай: это по радио концерт Вилли Ферреро, «Полет валькирий» Вагнера, всю войну у нас его не исполняли». Я ничего не запомнил, но, наверное, будить меня ночью тоже стоило бы чаще. Книги о композиторах были еще более расплывчато-эмоциональны, чем книги о живописцах. Я пытался втащить себя в музыку без путеводителя и без руководителя: два сезона брал по два абонемента на концерты, слушал лучших исполнителей той сорокалетней давности. Но только один раз я почувствовал что-то, чего не чувствовал ни до, ни после: как будто что-то мгновенно просияло в сознании, и словам не поддается. Играл Рихтер, поэтому никаких выводов отсюда не следует. Слово, живопись в репродукциях, музыку на пластинках — их можно учиться воспринимать наедине с собой. Театр — нельзя. Я застенчив, в театральной толпе, блеске, шуме мне тяжело. Первым спектаклем, который я видел, были «Проделки Скапена»: ярко, гулко, вихрем, взлетом, стремительно, блистательно (у артистки фамилия Гиацинтова, разве такие в жизни бывают?) — я настолько чувствовал, что мне здесь не место, что, вернувшись домой, забился в угол и плакал весь вечер.

Я так и не свыкся с театром: когда я видел незнакомую пьесу, то не поспевал понимать действие, когда знакомую — оказывалось, что я заранее так ясно представляю ее себе внутренне, что мне трудно переключиться на то, что сделал режиссер. Потом меня спрашивали: «Почему вы не ходите в театры?» Я отвечал: «Быть театральным зрителем — это тоже профессия, и на нее мне не хватило сил». То же и кино: действие идет быстро, если за чем-нибудь не уследишь — уже нельзя перевернуть несколько страниц назад, чтобы поправить память. Мне жалко моей невосприимчивости: мы росли в те годы, когда на экранах сплошь шли трофейные фильмы из Германии с измененными названиями и без имен: бросовая продукция пополам с золотым фондом. Если бы было кому подсказать, что есть что, можно было бы многому научиться. Но подсказать было некому. Был фильм «Сети шпионажа*, из которого я на всю жизнь запомнил несколько случайных кадров — оказалось, что это «Гибралтар* самого Штернберга. И был югославский фильм «Н-8» (я даже не знаю, «аш-восемь» или «эн-восемь»), ни в каких известных мне книжках не упоминавшийся, но почему-то врезавшийся в память так, что хочется сказать ему спасибо.

Чтобы стать профессиональным кинозрителем, нужно просматривать фильмы по нескольку раз (а на это не у всякого есть время) или иметь в руках программку: сюжет такой-то, эпизоды такие-то, обратите внимание на такие-то кадры и приемы. Когда кино начиналось, это было делом обычным, а теперь против этого, наверное, будут протестовать так же, как протестуют против десятистраничных дайджестов мировой литературы. Я читал книги по кино, старался смотреть со смыслом: следить за сменой и длительностью кадров, за направлением движения. Это не приносило удовольствия. И сейчас, когда я сижу перед Гринуэем или Фассбиндером в телевизоре, я вижу просто смену картинок, где за любой одной может последовать любая другая, и героиня с равной вероятностью может вот сейчас и поцеловать героя, и ударить его. Никому не пожелаю такого удовольствия, но для меня оно не меньше, чем для гоголевского Петрушки.